Potenziale

Bayern und insbesondere sein Voralpenland ist von zahlreichen Flüssen und Seen durchzogen. Es liegt nahe, diesen topografischen Vorteil und diese Umweltwärmequelle als einen Baustein zur regionalen Wärmeversorgung im Rahmen der Möglichkeiten vor Ort zu nutzen.

Das Bayerische Landesamt für Umwelt hat das thermische Potenzial bayerischer Gewässer als Wärmequelle untersucht. Ziel war es, ein möglichst umsetzbares Potenzial unter ökologischen, technischen und wirtschaftlichen Bedingungen abzuschätzen.

Begriffsklärung: Potenzial

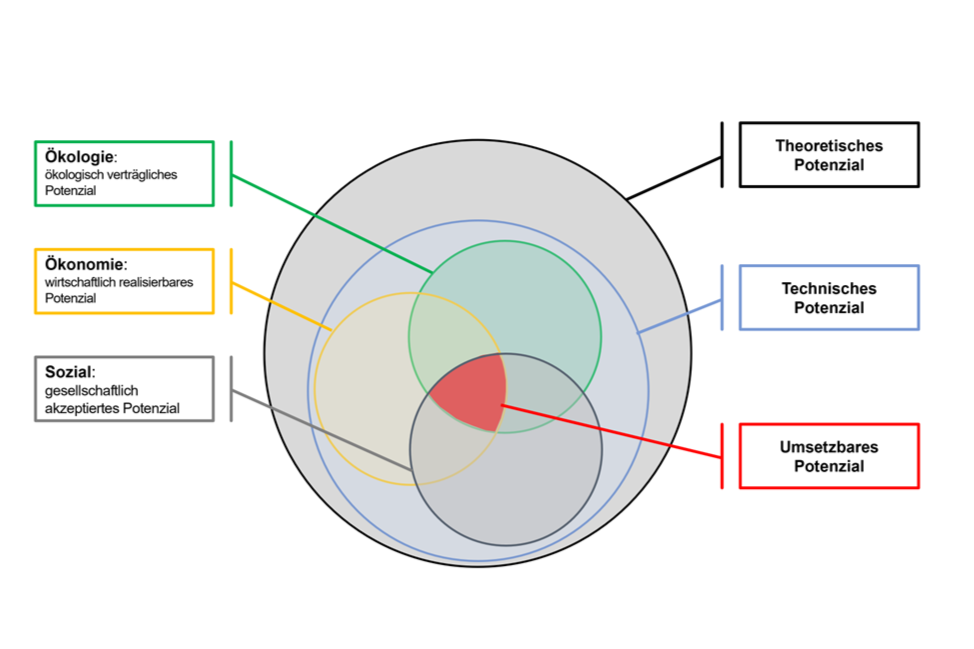

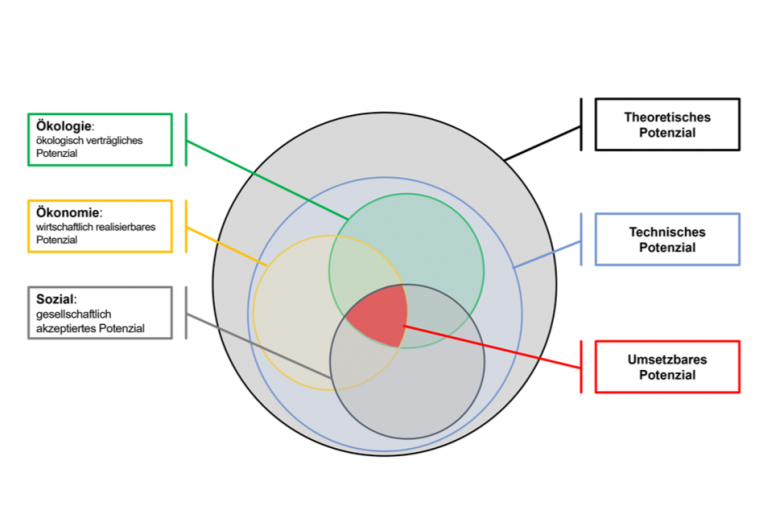

In der Grafik sind verschiedene Potenzialbegriffe und deren Zusammenspiel dargestellt.

- Das theoretische Potenzial bildet die Basis und stellt das größtmögliche Potenzial ohne Einschränkungen dar.

- Die anderen Potenziale berücksichtigen ökonomische, ökologische und soziale Faktoren sowie technische Machbarkeiten und schmälern das theoretische Potenzial.

- Übrig bleibt das umsetzbare Potenzial. Individuelle Planungen mit Vor-Ort-Wissen und weiteren Randbedingungen entscheiden, wie viel umgesetzt wird.

Info-Veranstaltungen zur Gewässerthermie

Kommunen können sich kostenfrei zu den Möglichkeiten der Gewässerthermie-Nutzung informieren auf einer der vier Online-Veranstaltungen "Innovative Wärmeversorgung – Mit Flüssen & Seen erneuerbar heizen".

Karte und Potenzialstudie zur Gewässerthermie

Bitte beachten Sie zunächst folgende wichtige Hinweise bei der Interpretation der Studienergebnisse und der in der Gewässerthermie-Karte dargestellten Daten:

Die Ergebnisse geben einen ersten Anhaltspunkt, in welchen Gemeinden diese Technologie eingesetzt werden könnte. Dabei ist zu betonen, dass das tatsächlich umsetzbare Potenzial von verschiedenen Faktoren abhängt, zum Beispiel:

- der Höhenlage im Verhältnis zum Gewässer,

- der Analyse der Wärmedichte,

- der vorhandenen Infrastruktur wie Unter- und Oberbecken von Pumpspeicherwerken, Kanälen, Querbauwerken oder ufernahen Wärmenetzleitungen, die durch Wärmepumpenanlagen ergänzt werden kann.

Für eine belastbare Einschätzung ist daher eine detaillierte Untersuchung der spezifischen Rahmenbedingungen vor Ort erforderlich, die beispielsweise im Rahmen der kommunalen Wärmeplanung erfolgen kann.

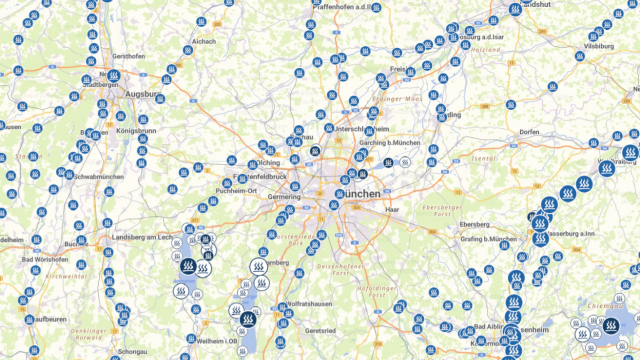

Gewässerthermie-Karte

Die Gewässerthermie-Karten liefern Kommunen erste Informationen aus der Potenzialstudie, wie etwa den Wärmebedarf im 1-km-Korridor entlang des Flusses oder um den See sowie die Wärmeleistung des Gewässers bei einer gegebenen Temperaturabsenkung. Sie zeigen potenzielle Standorte, erlauben jedoch keine belastbaren Aussagen zur technischen Realisierbarkeit oder Genehmigungsfähigkeit von Wärmepumpenanlagen im Einzelfall.

Ergänzend zu den Gewässerthermie-Karten bieten die Rechentools für Fluss- und Seethermie praktische Unterstützung. Sie ermöglichen es, Daten aus den Karten, wie etwa die Abflussmenge, zu übernehmen und weitere Parameter wie Temperaturabsenkung und Entnahmevolumenstrom anzupassen. Verfügt eine Kommune über genauere Daten als die hinterlegten, können diese ebenfalls eingegeben werden. So lässt sich besser abschätzen, welche Energiemenge dem Gewässer unter den jeweiligen Bedingungen entzogen werden kann.

Rechentool Seethermie

Mit dem Rechentool kann das jeweilige Potenzial, das heißt die entziehbare Wärmemenge und -leistung, an einem bestimmten Seeabschnitt abgeschätzt werden. In der Praxis ist für eine detaillierte Potenzialberechnung des Wärmeangebots eines Sees eine Modellierung mit genauer Simulierung der jeweiligen Entnahme- /Einleitungssituation vor Ort erforderlich.

Rechentool Flussthermie

Mit dem Rechentool kann das jeweilige Potenzial, das heißt die entziehbare Wärmemenge und -leistung, an einem bestimmten Flussabschnitt abgeschätzt werden. Zusätzlich unterstützt das Rechentool Flussthermie mit einer einfachen Auslegungsrechnung bei der Planung einer Flusswärmepumpe.

Ergebnisauszug aus der Potenzialstudie

Kernergebnisse der Potenzialstudie

- Für ca. 30 % aller Gemeinden in Bayern (667 von 2.056) wurde ein nutzbares Potenzial aus Flussthermie zur Wärmebereitstellung für Wärmenetze festgestellt. Diese Gemeinden liegen entlang von 104 Flüssen.

Für etwa 15 % (309 Gemeinden) erscheint die genauere Betrachtung im Rahmen der kommunalen Wärmeplanung besonders aussichtsreich. Diese Gemeinden liegen an den 18 Flüssen in Bayern (Donau, Inn, Isar, Salzach, Main, Lech …) mit einem mittleren Niedrigwasserabfluss im Winter (MNQ) von über 10 m³/s und einer möglichen Wärmeleistung von über 8 Megawatt. - Das nutzbare Potenzial der Flusswärme an diesen 104 Flüssen wird auf 10 bis 27 Terawattstunden geschätzt, was ausreichen würde, um 220.000 bis 610.000 Wohngebäude (von insgesamt ca. 3,2 Mio. Wohngebäuden in Bayern) zu beheizen.

Unter der Annahme einer Flusswasserentnahme von bis zu 10 % je Gemeinde, könnte Flussthermie 17 bis 54 % des Wärmebedarfs der 667 Gemeinden an diesen Flüssen abdecken und somit 6 bis 16 % des Jahres-Wärmebedarfs in Bayern (164 Terawattstunden ohne Industrie) bereitstellen. Gewässerthermie kann damit einen bedeutsamen Beitrag zur Wärmeversorgung von Gemeinden leisten. - Im Winter haben die bayerischen Flüsse an durchschnittlich 33 Tagen eine für die thermische Nutzung zu niedrige Wassertemperatur, sodass in der Regel ein ergänzendes Heizsystem erforderlich ist.

Der Winterwärmebedarf macht 72 % des Jahreswärmebedarfs aus. In den letzten 30 Jahren lag die durchschnittliche Wassertemperatur an den 104 Flüssen in der Heizperiode an durchschnittlich 33 Tagen pro Jahr unter drei Grad Celsius. Die Anzahl der kalten Tage variiert je nach Größe und Region des Flusses stark und kann bis zu 100 Tage betragen, was in dieser Zeit ein zusätzliches Heizsystem erforderlich macht. - Zusätzlich bieten 31 bayerische Seen günstige Voraussetzungen für gewässerthermische Projekte mit Wärmenetzen.

Diese Seen, darunter der Starnberger See, Chiemsee, Ammersee, Tegernsee und Kochelsee, ermöglichen es 69 anliegenden Gemeinden, Seethermie in ihrer Wärmeplanung zu berücksichtigen. Das mögliche umsetzbare Potenzial an diesen Seen beträgt etwa 1,2 Terawattstunden, was etwa 0,7 % des Wärmeverbrauchs in Bayern abdecken könnte. Obwohl Seen insgesamt eine untergeordnete Rolle in der Wärmeversorgung spielen, können sie für die angrenzenden Gemeinden erhebliche Chancen bieten. - Schutzwürdige Gebiete schränken das Gewässerthermie-Nutzungspotenzial für Flüsse und Seen in Bayern nicht ein.

Die Gewässerthermie soll im Einklang mit den Belangen des Umweltschutzes stehen. Bei der Potenzialabschätzung wurden daher bedeutsame Schutzgebiete wie Naturschutz- und Trinkwasserschutzgebiete besonders betrachtet. Da diese Gebiete meist wenig bebaut sind und der Wärmebedarf dort gering ist, wird das Potenzial praktisch nicht eingeschränkt. Der Umweltschutz stellt in dieser Hinsicht also kein Hindernis für die Nutzung der Gewässerwärme an Flüssen und Seen in Bayern dar. Unter Einhaltung gewässerökologischer Rahmenbedingungen ist meist eine rundum naturverträgliche Nutzung dieser Energieform möglich.

Potenzialstudie

Für eine ausführliche Darstellung der angewandten Methode und der wichtigsten Ergebnisse lesen Sie bitte die vollständige Potenzialstudie „Gewässerthermie in Bayern – Welches nutzbare Potenzial steckt in den bayerischen Gewässern?“.

Links und Downloads

Agora Energiewende u. Fraunhofer-Einrichtung für Energieinfrastrukturen und Geotechnologien IEG: Roll-out von Großwärmepumpen in Deutschland

Fraunhofer-Institut für Energiewirtschaft und Energiesystemtechnik IEE(PDF): Entwicklung der Gebäudewärme und Rückkopplung mit dem Energiesystem in -95 % THG Klimazielszenarien

Forschungsstelle für Energiewirtschaft FfE: Wärmepumpen an Fließgewässern – Analyse des theoretischen Potenzials in Bayern