Wasserkraft

Schon in der Antike und im Mittelalter wurde die Kraft des Wassers als Antrieb für Maschinen genutzt, z. B. bei Getreidemühlen, Säge- und Hammerwerken. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts setzte die Stromerzeugung durch Wasserkraft mittels Turbinen ein. Bis ungefähr 1925 konnte der Strombedarf in Bayern fast ausschließlich mit Wasserkraft gedeckt werden.

Vorteile der Wasserkraftnutzung

- Wasserkraft steht als erneuerbare Ressource dauerhaft zur Verfügung

- Kein Kohlendioxid (CO2)- und Luftschadstoff-Ausstoß während des Anlagenbetriebs

- Energieumwandlung mit sehr hohem Wirkungsgrad

- Steht weitgehend kontinuierlich, d. h. unabhängig von tageszeitlichen Schwankungen zur Verfügung

- Neben der Windenergie kostengünstigste Form regenerativer Stromerzeugung

Nutzung von Wasserkraftanlagen

- Stromerzeugung

- Energiespeicher

- Hochwasserschutz, insbesondere durch Speicherkraftwerke.

Unterteilung in große und kleine Wasserkraftanlagen

Grundsätzlich werden Wasserkraftanlagen hinsichtlich der installierten Leistung unterteilt in:

- Kleine Wasserkraftanlagen mit einer installierten Leistung < 1 MW

- Große Wasserkraftanlagen mit einer installierten Leistung > 1 MW

In Bayern sind rd. 4.200 Wasserkraftanlagen in Betrieb. Etwa 94 % davon zählen zu den Kleinwasserkraftanlagen. Diese erzeugen mit rd. 1.000 GWh pro Jahr 9 % des Wasserkraftstroms in Bayern. Den Hauptanteil des bayerischen Wasserkraftstroms liefern große Wasserkraftanlagen. Die größten Anlagen mit mehr als 10 MW (< 2 % der Anlagen) erbringen dabei rund zwei Drittel der Jahresarbeit. Begünstigt durch das Gefälle im Voralpenland liegen sie überwiegend an den alpinen Donauzuflüssen Iller, Lech (mit Wertach), Isar und Inn sowie an der Donau und am Main.

Das richtige Maß bei der Planung finden

Wasserkraft ist grundlastfähig und trägt zur Netzstabilität bei. Neue Potenziale liegen überwiegend in der Nachrüstung und Modernisierung bestehender Anlagen. Ziel ist dabei immer, eine Leistungssteigerung mit der Verbesserung der gewässerökologischen Situation zu verbinden. Die Erschließung neuer Standorte wird sich bei qualifizierter Abwägung der Belange der Energieerzeugung und der Gewässerökologie auf wenige bestehende energetisch nutzbare Querbauwerke beschränken.

Arten der Nutzung

Die Technik der Energiegewinnung aus Wasserkraft hat sich im Laufe der Jahre geändert. Früher wurden Wasserräder überwiegend zur mechanischen Nutzung, zum Beispiel zum Sägen, Mahlen oder Hämmern eingesetzt. Mit Beginn der Elektrifizierung wurden diese nach und nach durch Turbinen ersetzt. Durch die Konkurrenz von günstigerem Strom aus anderen Energiequellen veränderte sich die Struktur der Wasserkraftanlagen von vielen Kleinstanlagen (1926 über 11.000 Anlagen) hin zu größeren Anlagen mit höherem Ertrag.

Abhängig von der verfügbaren Wassermenge und der Fallhöhe entwickelten sich verschiedene Turbinentechniken: Für geringe Wassermengen und große Fallhöhen werden Peltonturbinen verwendet, Kaplanturbinen hingegen bei niedrigen Fallhöhen und großen schwankenden Wassermengen.

Francisturbinen können bei relativ konstanten Wassermengen und Fallhöhen zwischen 20 und 700 m eingesetzt werden.

Hier erhalten Sie einen Überblick über die verschiedenen Anlagentypen von Wasserkraftwerken:

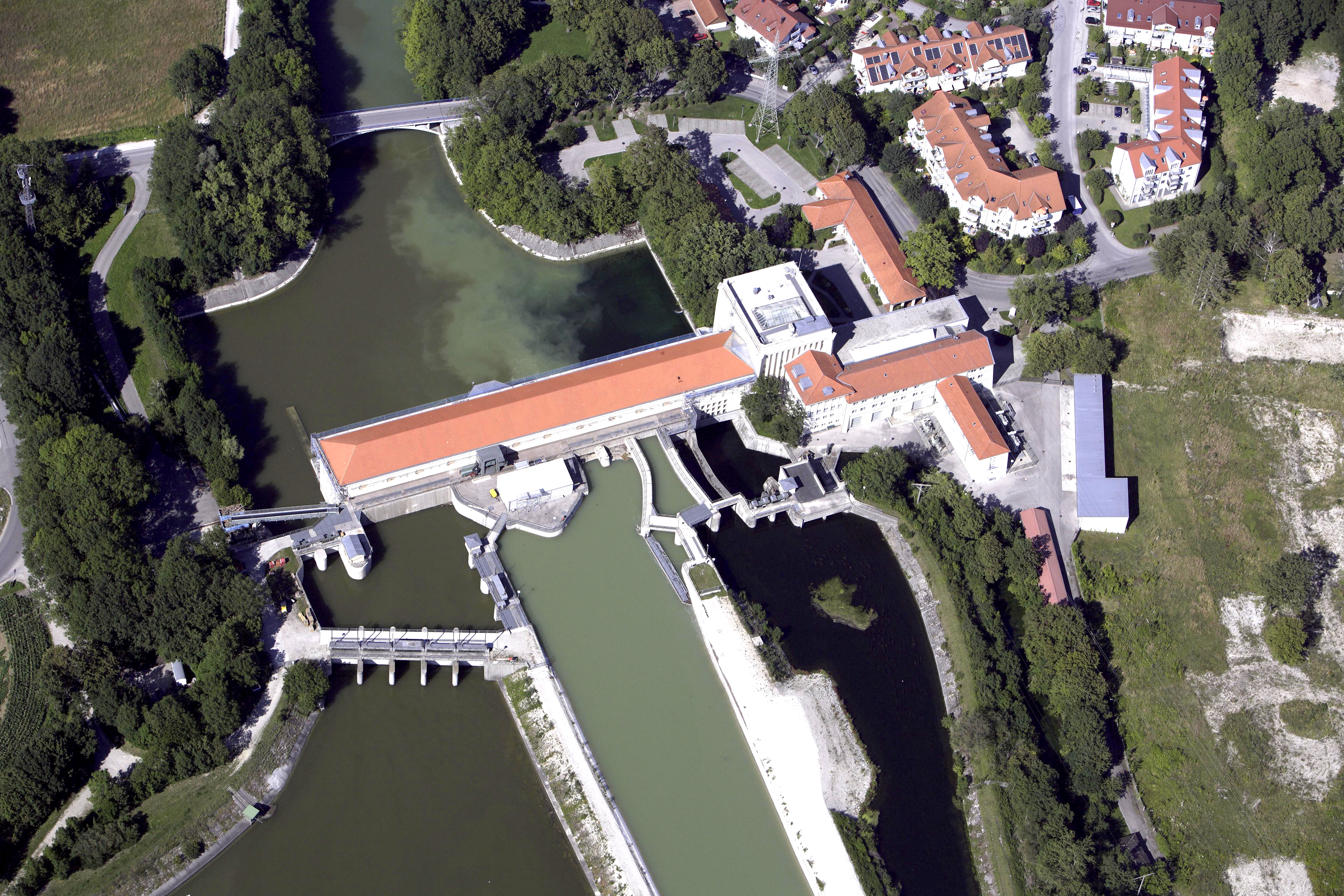

Laufwasserkraftwerke

Laufwasserkraftwerke liegen an Flüssen oder Bächen. Sie nutzen die Energie des Gewässers rund um die Uhr und tragen deshalb zur Deckung des Grundbedarfs bei.

Eine besondere Form sind die Ausleitungskraftwerke. Bei einem Ausleitungskraftwerk wird das Gewässer an einem Wehr aufgestaut und ein Teil davon über eine künstliche Kanalstrecke zum Wasserkraftwerk geführt (höhere Fallhöhen als bei herkömmlichen Laufwasserkraftwerken).

Speicherkraftwerke

Speicherkraftwerke stauen das Wasser in natürlichen oder künstlich angelegten Becken auf und lassen es im Bedarfsfall über Turbinen abfließen.

Pumpspeicherkraftwerke

Pumpspeicherkraftwerke benutzen überschüssigen Strom in Zeiten geringer Nachfrage, um Wasser von einem unteren in ein oberes Becken zu pumpen. In Zeiten hohen Strombedarfs lässt man das Wasser dann wieder nach unten fließen und erzeugt dabei (Spitzenlast-)Strom. Pumpspeicherkraftwerke dienen außerdem zur Stabilisierung des Netzes und als Reserve, wenn andere Kraftwerke ausfallen.

Wie die Beispiele Wind und Photovoltaik zeigen, unterliegt gerade die Stromerzeugung durch erneuerbare Energien teilweise erhebliche Schwankungen. Aufgrund des kontinuierlich wachsenden Anteils erneuerbarer Energieträger an der Stromversorgung wird der Bedarf an Pumpspeicherkraftwerken als Energiespeicher deutlich zunehmen.

Mit dem gesellschaftlichen Bewusstseinswandel für den Erhalt natürlicher Lebensräume und der Artenvielfalt zeichnet sich inzwischen erneut ein Wandel in der Wasserkraftnutzung ab. Mit Einführung der Wasserrahmenrichtlinie steht eine ökologisch verträglichere Nutzung im Fokus. Durch innovative Anlagentechniken bzw. Anlagenkonzepte werden neue Wege bei der Wasserkraftnutzung beschritten.

Wasserkraftanlagen in Bayern

Hier finden Sie die zur Zeit am Bayerischen Landesamt für Umwelt erfassten Wasserkraftanlagen.

Wasserkraftanlagen in Bayern

Wir freuen uns, wenn Sie uns dabei helfen, die Datenbasis im Energie-Atlas Bayern fortlaufend zu verbessern!

Melden Sie neue oder korrigieren Sie in der Karte angezeigte Anlagen einfach über unser Online-Formular(Link öffnet in einem neuen Fenster). Alternativ können Sie uns auch telefonisch oder per E-Mail erreichen: Kontakt.

FAQs zur Nutzung der Wasserkraft

Von anderen Projekten lernen

Praxisbeispiele zum Thema Wasserkraft(Link öffnet in einem neuen Fenster)

Potenzial

Bei den Potenzialen der Wasserkraft in Bayern spielen die Modernisierung und Nachrüstung, der Neubau an Querbauwerken und Flusssanierungen eine Rolle.

Wasserkraft - Ausbau & Entwicklung

Bayern ist ein starkes Wasserkraftland. Hier finden Sie Zahlen rund um die Wasserkraft in Bayern.

Wasserkraft - Genehmigung

Was Sie bei den Genehmigungsverfahren von Wasserkraftanlagen beachten müssen, erfahren Sie hier.

Publikationen

- Praxishandbuch Fischaufstiegsanlagen in Bayern - Hinweise und Empfehlungen zu Planung, Bau und Betrieb

- Analyse der Pumpspeicherpotenziale in Bayern - Endbericht

- Fischökologisches Monitoring an innovativen Wasserkraftanlagen - Zusammenfassung zum Abschlussbericht 2022 - Band 11: Standortübergreifende Verbesserungsmöglichkeiten für den Fischschutz und die Gewässerökologie (ohne Schachtkraftwerk)

- Fischökologisches Monitoring an innovativen Wasserkraftanlagen: Methoden

Links und Downloads

Bayerisches Landesamt für Umwelt: Wasserkraft in Bayern(Link öffnet in einem neuen Fenster)

Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie: Studien zu Pumpspeicherkraftwerken in Bayern(Link öffnet in einem neuen Fenster)

Bayerische Landeskraftwerke GmbH: Kraftwerkstypen(Link öffnet in einem neuen Fenster)