Tiefe Geothermie

Erdwärme aus einer Tiefe zwischen 400 m und 7.000 m wird als tiefe Geothermie bezeichnet. Aufgrund der hohen Investitionskosten kommt tiefe Geothermie vorrangig für Kommunen, Zweckverbände und private Investoren in Frage.

Schnelleinstieg

Nutzung und Anwendung

Die Erschließung der im tiefen Untergrund gespeicherten Energie ist grundsätzlich über zwei Arten möglich.

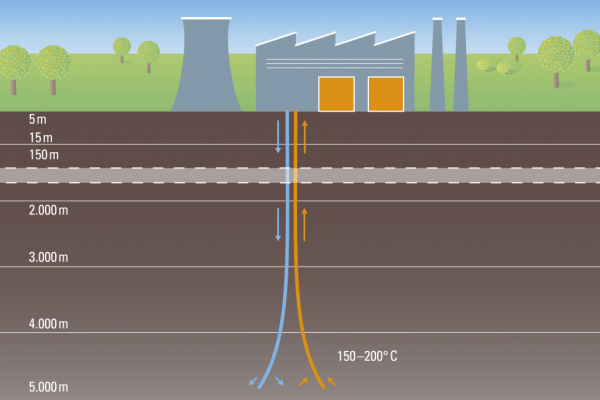

Hydrothermale Energiegewinnung

- Nutzung von Thermalwasser-Aquiferen (Aquifer = natürlicher Grundwasserleiter) im tieferen Untergrund mit Temperaturen von über ca. 20 °C bis weit über 100 °C zur Wärme- und Stromerzeugung

- Stromerzeugung nur bei ausreichend hohen Temperaturen (über ca. 80 °C) und Ergiebigkeiten möglich. Aufgrund des geringen Wirkungsgrades (bei den in Bayern herrschenden Temperaturverhältnissen rd. 10 - 13 %) ist aus ökologischer und ökonomischer Sicht die Nutzung als Kraft-Wärme-Kopplung vorteilhaft.

- Sonderfall im Übergangsbereich der oberflächennahen zur tiefen Geothermie: Erdwärmegewinnung aus Gruben- oder Tunnelwässern.

Petrothermale Energiegewinnung

- Überwiegend Nutzung der in heißen, trockenen Gesteinen (Hot-Dry-Rock - HDR) gespeicherten Energie

- Neben dem klassischen Begriff Hot-Dry-Rock werden diese Verfahren auch Deep Heat Mining (DHM), Hot Wet Rock (HWR), Hot Fractured Rock (HFR) oder Stimulated Geothermal System (SGS) genannt. Der umfassende Begriff für derartige Systeme ist Enhanced Geothermal Systems (EGS).

- Um im Untergrund große Wärmetauscher-Oberflächen zu erzeugen, presst man Wasser mit hohem Druck in ein Bohrloch, so dass sich Klüfte aufweiten oder neu bilden. Für den Betrieb leitet man kaltes Wasser ein, das sich an dem heißen Gestein erhitzt. Das heiße Wasser wird in weiteren Bohrungen gefördert, an der Oberfläche die Wärmeenergie wieder entzogen und überwiegend zur Stromerzeugung genutzt.

- Tiefe Erdwärmesonden (> 400 m Tiefe, z. B. in aufgegebenen Tiefbohrungen)

Während die hydrothermale Energiegewinnung in Bayern bereits erfolgreich angewendet wird, befindet sich die Nutzung petrothermaler Systeme derzeit noch im Versuchs- und Erprobungsverfahren. Es ist daher davon auszugehen, dass auch in naher Zukunft in Bayern im tieferen Untergrund zunächst nur die hydrothermale Geothermie zum Einsatz kommen wird.

Tiefe Geothermie kann folgendermaßen genutzt werden

- Wärmeversorgung Nah- bzw. Fernwärmeversorgung von großen öffentlichen und gewerblichen und industriellen Gebäuden sowie von größeren Siedlungen bzw. Stadtteilen

- Stromerzeugung Geothermisch erzeugter Strom steht rund um die Uhr zur Verfügung und könnte als Grundlast bei der Stromversorgung eingesetzt werden. Aus Effizienzgründen sollte die Stromerzeugung mittels tiefer Geothermie in Kraft-Wärme-Kopplung erfolgen.

- Balneologische Nutzung Verwendung von warmen oder heißen Tiefenwässern in Thermalbädern

Potenziale und Standorte für die Wärmegewinnung bzw. Stromerzeugung

Die geologischen Verhältnisse für die geothermische Nutzung von warmen und heißen Tiefenwässern (mit einem wirtschaftlich interessanten Temperaturniveau über 40 °C) sind in Bayern im bundesweiten Vergleich als günstig einzuschätzen. Das größte Potenzial für eine hydrothermale Energiegewinnung liegt im Raum südlich der Donau im Malmkarst des süddeutschen Molassebeckens.

Bayerischer Geothermie-Atlas

Hier erhalten Sie weiterführende Informationen über Verfahren zur hydrothermalen Energiegewinnung, wirtschaftliche Aspekte und Risiken bei der Nutzung der Tiefengeothermie.

Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie (StMWi):

Geothermisches Informationssystem für Deutschland (GeotIS)

Das frei verfügbare geothermische Informationssystem umfasst Potenziale und Standorte für Tiefengeothermie in Deutschland.

Leibniz-Institut für Angewandte Geophysik:

Genehmigung

Erdwärme ist nach Bundesberggesetz (BBergG) ein sogenannter bergfreier Bodenschatz, d. h. sie gehört nicht zum Grundeigentum. Der Staat vergibt für Aufsuchung bzw. Gewinnung öffentlich-rechtliche Konzessionen nach den im Bundesberggesetz verbindlich festgelegten Kriterien.

Bei diesen Konzessionen handelt es sich um eigentumsgleiche Rechte, die innerhalb der festgelegten Feldesgrenzen ein ausschließliches Recht zur Erkundung bzw. Gewinnung der Erdwärme vergeben. Diese sind für die Aufsuchung die "bergrechtliche Erlaubnis" und nach Fündigkeit der Bohrungen die "bergrechtliche Bewilligung" für die dauerhafte Gewinnung. Sie werden in Bayern vom Bayerischen Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie (StMWi) erteilt. Das StMWi bezieht in einem Beteiligungsverfahren die von dem jeweiligen Projekt berührten Behörden (z. B. die Wasserwirtschaftsverwaltung) mit ein.

Für die weiteren berg- und wasserrechtlichen Genehmigungsverfahren (Betriebsplan- und Wasserrechtsverfahren) sind die Bergämter Nordbayern (Bayreuth) bzw. Südbayern (München) zuständig. Die Bergbehörden beteiligen im Rahmen von Betriebsplanzulassungsverfahren wieder die betroffenen Behörden, in wasserrechtlichen Verfahren übernimmt die Wasserwirtschaftsverwaltung die wasserwirtschaftliche Begutachtung als amtlicher Sachverständiger.

Umweltaspekte

Die Umweltauswirkungen sind über die gesamte Projektlaufzeit eines geothermischen Anlage – also von der Errichtung über den Betrieb bis zum Rückbau – vergleichbar mit anderen Formen regenerativer Stromerzeugung. Ein weiterer Vorteil der Geothermie: Der Flächenverbrauch ist so gering wie bei keiner anderen Energieform.

Im Folgenden werden die Umweltaspekte der Wärme- und Stromgewinnung mittels tiefer Geothermie im Detail betrachtet.

Häufig gestellte Fragen

Publikationen

Links und Downloads

Merkblatt "Hinweise zur Antragstellung bei Bewilligungen zur Gewinnung von Erdwärme (hydrothermale Geothermie)" (Bayerisches Wirtschaftsministerium)(Link öffnet in einem neuen Fenster)

Merkblatt "Hinweise zur Antragstellung bei Erlaubnissen zur Aufsuchung von Erdwärme zu gewerblichen Zwecken" (Bayerisches Wirtschaftsministerium) (Link öffnet in einem neuen Fenster)