Hintergründe – wie Sie beim Heizen Energie sparen können

Tipps sind Ihnen zu wenig, Sie interessieren sich für die Zusammenhänge? Hier erhalten Sie weitergehende Informationen zu einfachen Maßnahmen, die Ihre Heizkosten senken und das Klima schützen.

Heizung dem Bedarf anpassen

- Räume, in denen Sie sich kaum aufhalten, müssen weniger geheizt werden. Vermeiden Sie es aber, die Räume zu sehr auskühlen zu lassen – beim Wiederaufheizen wird wegen der nötigen höheren Heizwassertemperatur oft mehr Wärme verbraucht, als wenn Sie die Raumtemperatur nur ein wenig absenken.

- Wenn Sie im Urlaub sind, schalten Sie die Warmwasserbereitung ab. Bei einer Solarthermieanlage dürfen Sie jedoch nur den Teil der herkömmlichen Warmwasserbereitung abschalten.

Optimieren Sie Ihre Heizungsregelung

Eine Heizung wird vom Hersteller immer für einen Standardfall voreingestellt. Um die Heizung an das jeweilige Gebäude und seine Bewohner anzupassen müssen diverse Einstellungen vorgenommen werden. Leider laufen viele Heizungsanlagen in den Standardeinstellungen oder wurden für längst vergangene Bedürfnisse angepasst. Die meisten Anlagen sind zudem viel zu groß dimensioniert und haben dadurch hohe Verluste. Um das zu ändern, können Sie verschiedene Maßnahmen ergreifen. Vieles können Sie problemlos selbst einstellen und ausprobieren. Lassen Sie sich die notwendigen Einstellungen am besten von Ihrem Heizungsfachbetrieb zeigen.

- Eine automatische Sommerabschaltung gönnt Heizung, Pumpe und Geldbeutel im Sommer eine Pause. Im Gebäudebestand muss, um 20 °C Raumtemperatur zu erreichen, ab einer Außentemperatur von etwa 15 °C nicht mehr geheizt werden, im durchschnittlichen Neubau ab etwa 13 °C und in hocheffizienten Häusern kann die Heizung bereits ab etwa 10 ˚°C aus gehen. Die Körperwärme der Bewohnerinnen und Bewohner, elektrische Geräte und Sonnenlicht liefern bei diesen Außentemperaturen meist genug Energie, um die Räume warm zu halten. Programmieren Sie in Ihrer Heizung eine passende Temperatur – die so genannte Heizgrenztemperatur – dann schaltet die Heizung automatisch ab.

- Die tatsächlichen Heizzeiten können über digitale Regler oder Zeitschaltuhren individuell nach Wochentagen oder Tageszeiten eingestellt werden. Möglich ist zum Beispiel, eine so genannte Nachtabsenkung einzustellen. Das ist meist sinnvoll in der Nachtzeit von 22 bis 6 Uhr, oder vormittags, wenn niemand im Haus ist. Dadurch wird die Heizung kürzer betrieben und weniger Energie verbraucht. Allerdings dauert es eine gewisse Zeit, bis das Haus wieder aufgeheizt ist, die Absenkung sollte je nach Gebäude nur etwa 3 oder 4 °C kälter sein als die Komforttemperatur. In Hausgemeinschaften ist wichtig, gemeinsam zu bestimmen, wann die Heizung läuft. So werden die unterschiedlichen Lebens- und Arbeitsgewohnheiten berücksichtigt. In hocheffizienten Häusern kann die Nachtabsenkung meist nicht viel sparen, da über Nacht nicht viel Wärme verloren geht. Bei trägen Fußbodenheizungen muss die Nachtabsenkung schon früher beginnen und enden. Eine raumweise Regelung ist beispielsweise mit elektronischen Thermostatventilen möglich.

- Häufig werden Anlagen mit einer zu hohen Systemtemperatur (Vor- und Rücklauf) betrieben. Senken Sie die Temperatur, arbeiten Brennwertkessel, Solarkollektoren und Wärmepumpen effizienter. Welche Vorlauftemperaturen die Heizung liefert, wird mit der Heizkurve eingestellt. Hinweise zur Einstellung der Heizkurve liefert die Berechnung im Zuge des hydraulischen Abgleichs.

- Oft wird bei der jährlichen Inspektion der Heizungsanlage nur die Feuerungstechnik kontrolliert. Überprüfen Sie auch die Regelung: Sind Fehler aufgetreten und stimmen die Einstellungen noch zu Ihren Gewohnheiten?

- Führen Sie Sanierungs- oder Energiesparmaßnahmen durch, wie z. B Anbringen eines Wärmedämmverbundsystems, benötigen Sie danach weniger Wärme. Es ist wichtig, erneut einen hydraulischen Abgleich zu machen und die Vorlauftemperatur (Heizkurve) des Heizsystems daran anzupassen. Eventuell arbeitet dann eine kleiner dimensionierte Anlage viel effizienter.

- Die Regelungstechnik wird ständig weiterentwickelt und digitalisiert. Inzwischen gibt es auch lernfähige Regelungen oder Möglichkeiten zur Fernsteuerung und -überwachung.

Eine Heizung wird vom Hersteller immer für einen Standardfall voreingestellt. Um die Heizung an das jeweilige Gebäude und seine Bewohner anzupassen müssen diverse Einstellungen vorgenommen werden. Leider laufen viele Heizungsanlagen in den Standardeinstellungen oder wurden für längst vergangene Bedürfnisse angepasst. Die meisten Anlagen sind zudem viel zu groß dimensioniert und haben dadurch hohe Verluste. Um das zu ändern, können Sie verschiedene Maßnahmen ergreifen. Vieles können Sie problemlos selbst einstellen und ausprobieren. Lassen Sie sich die notwendigen Einstellungen am besten von Ihrem Heizungsfachbetrieb zeigen.

- Eine automatische Sommerabschaltung gönnt Heizung, Pumpe und Geldbeutel im Sommer eine Pause. Im Gebäudebestand muss, um 20 °C Raumtemperatur zu erreichen, ab einer Außentemperatur von etwa 15 °C nicht mehr geheizt werden, im durchschnittlichen Neubau ab etwa 13 °C und in hocheffizienten Häusern kann die Heizung bereits ab etwa 10 ˚°C aus gehen. Die Körperwärme der Bewohnerinnen und Bewohner, elektrische Geräte und Sonnenlicht liefern bei diesen Außentemperaturen meist genug Energie, um die Räume warm zu halten. Programmieren Sie in Ihrer Heizung eine passende Temperatur – die so genannte Heizgrenztemperatur – dann schaltet die Heizung automatisch ab.

- Die tatsächlichen Heizzeiten können über digitale Regler oder Zeitschaltuhren individuell nach Wochentagen oder Tageszeiten eingestellt werden. Möglich ist zum Beispiel, eine so genannte Nachtabsenkung einzustellen. Das ist meist sinnvoll in der Nachtzeit von 22 bis 6 Uhr, oder vormittags, wenn niemand im Haus ist. Dadurch wird die Heizung kürzer betrieben und weniger Energie verbraucht. Allerdings dauert es eine gewisse Zeit, bis das Haus wieder aufgeheizt ist, die Absenkung sollte je nach Gebäude nur etwa 3 oder 4 °C kälter sein als die Komforttemperatur. In Hausgemeinschaften ist wichtig, gemeinsam zu bestimmen, wann die Heizung läuft. So werden die unterschiedlichen Lebens- und Arbeitsgewohnheiten berücksichtigt. In hocheffizienten Häusern kann die Nachtabsenkung meist nicht viel sparen, da über Nacht nicht viel Wärme verloren geht. Bei trägen Fußbodenheizungen muss die Nachtabsenkung schon früher beginnen und enden. Eine raumweise Regelung ist beispielsweise mit elektronischen Thermostatventilen möglich.

- Häufig werden Anlagen mit einer zu hohen Systemtemperatur (Vor- und Rücklauf) betrieben. Senken Sie die Temperatur, arbeiten Brennwertkessel, Solarkollektoren und Wärmepumpen effizienter. Welche Vorlauftemperaturen die Heizung liefert, wird mit der Heizkurve eingestellt. Hinweise zur Einstellung der Heizkurve liefert die Berechnung im Zuge des hydraulischen Abgleichs.

- Oft wird bei der jährlichen Inspektion der Heizungsanlage nur die Feuerungstechnik kontrolliert. Überprüfen Sie auch die Regelung: Sind Fehler aufgetreten und stimmen die Einstellungen noch zu Ihren Gewohnheiten?

- Führen Sie Sanierungs- oder Energiesparmaßnahmen durch, wie z. B Anbringen eines Wärmedämmverbundsystems, benötigen Sie danach weniger Wärme. Es ist wichtig, erneut einen hydraulischen Abgleich zu machen und die Vorlauftemperatur (Heizkurve) des Heizsystems daran anzupassen. Eventuell arbeitet dann eine kleiner dimensionierte Anlage viel effizienter.

- Die Regelungstechnik wird ständig weiterentwickelt und digitalisiert. Inzwischen gibt es auch lernfähige Regelungen oder Möglichkeiten zur Fernsteuerung und -überwachung.

Vorlauftemperatur möglichst niedrig einstellen

Hydraulischer Abgleich

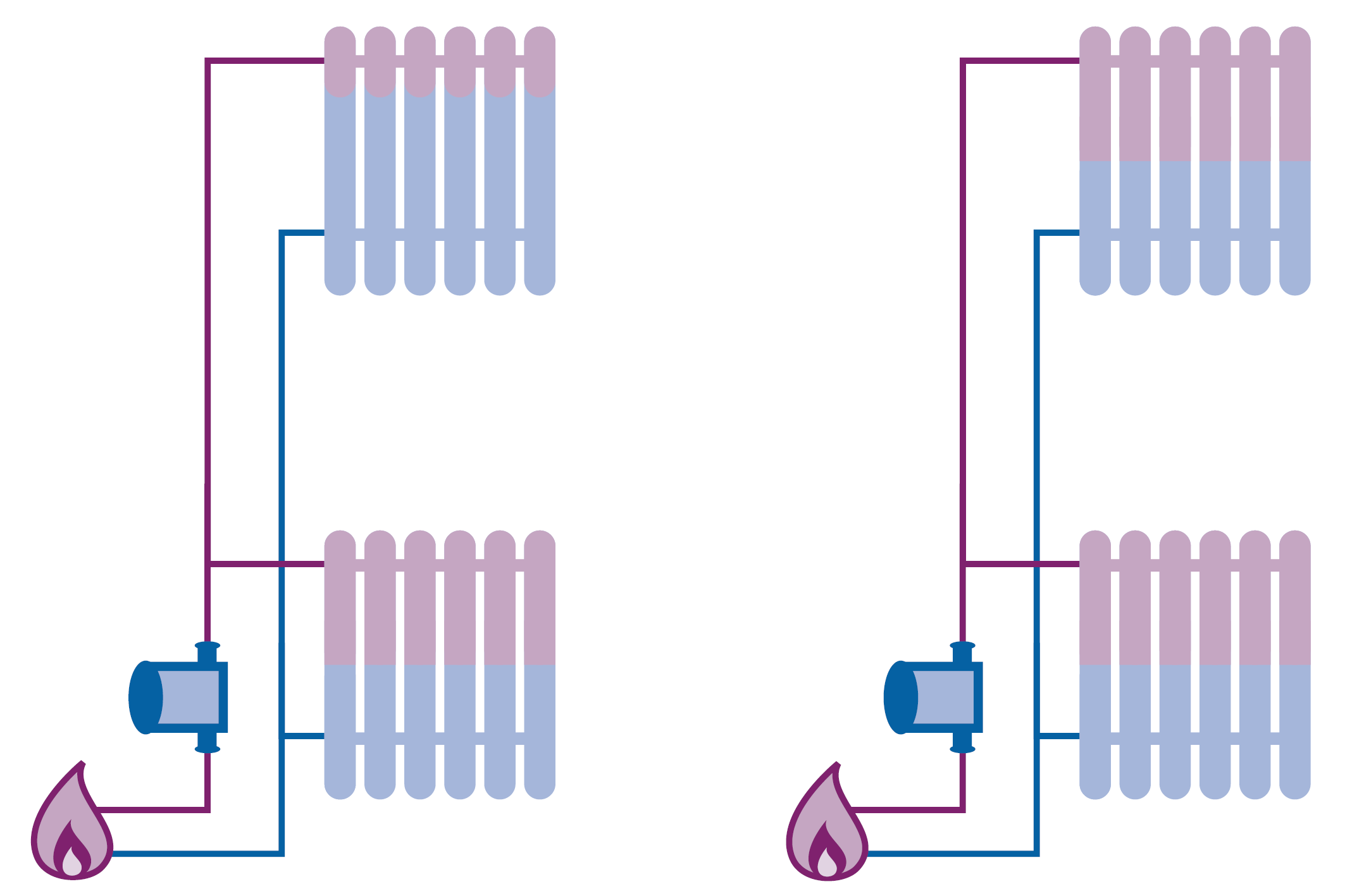

Der hydraulische Abgleich bewirkt, dass alle Heizkörper - auch diejenigen, die von der Pumpe weit entfernt liegen – bei gleicher Einstellung des Thermostatventils die richtige Wärmemenge erhalten (siehe rechte Hälfte der Abbildung). Ohne hydraulischen Abgleich werden die nahe am Heizkessel liegenden Heizkörper oft wärmer als die weiter entfernten (siehe linke Hälfte der Abbildung). Das liegt daran, dass Wasser immer den Weg des geringsten Widerstands geht.

Bestimmen Sie für den Abgleich mit einem Fachbetrieb zusammen, wieviel Wärme jeder Raum benötigt. Falls erforderlich muss der Betrieb Thermostatventile oder Differenzdruckregler nachrüsten, oder – wenn das nicht möglich ist – Rücklaufverschraubungen anpassen. Nach einem hydraulischen Abgleich ist der Weg oft frei für eine kleinere, hocheffiziente Pumpe.

Schlammabscheider nutzen

- In Verbindung mit Sauerstoff bilden sich an den metallischen Teilen im Heizungssystem, beispielsweise an den Heizungsrohren, Korrosionsprodukte wie Magnetit, Hämatit und Eisenhydroxid. Diese und andere Verschmutzungen lagern sich an verschiedenen Stellen im System ab und können so zu erhöhtem Verschleiß, Wirkungsgradverlusten und Störungen in der gesamten Anlage führen.

- Hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen enthalten einen Permanentmagneten. Die oben genannten eisenhaltigen Partikel werden von diesem angezogen und können die Pumpe beschädigen.

- Ein sogenannter Schlammabscheider kann diese Partikel filtern. Lassen Sie sich von Ihrem Fachbetrieb beraten.

Dämmen und Abdichten

- Achten Sie auf eine vollständige und gute Wärmedämmung aller wärmeführenden Leitungen und Armaturen, insbesondere im Keller und in unbeheizten Räumen. Siehe auch "(Link öffnet in einem neuen Fenster)Rohrisolierung leicht gemacht"(Link öffnet in einem neuen Fenster).

- Wenn Heizkörper in Fensternischen stehen, ist die Wand dahinter oftmals dünn. Dämmen Sie die Nische, zum Beispiel mit aluminiumbeschichteten Dämmplatten, damit weniger Wärme über die dünne Wand verloren geht.

Lassen Sie sich bei Bedarf von einem Fachbetrieb beraten oder stimmen Sie die Maßnahme mit der Hausvermietung ab. Wichtig ist, dass Wand und Dämmplatte möglichst luftdicht miteinander verbunden sind. - Rollladenkästen: Bringen Sie in Rollladenkästen flexible Dämmplatten an, sofern im aufgerollten Zustand genügend Platz vorhanden ist. Für den Schlitz am Zugband erhalten Sie z. B. im Baumarkt luftdichte Bürstendichtungen.

Ältere Rollladenkästen sind oft ein großer Schwachpunkt am Haus. Sie sind häufig undicht und haben keinerlei Wärmedämmung.

Vorsicht: Manchmal kommt die Zugluft auch vom Betrieb einer Feuerstätte im Haus (z. B. Holzofen). Hier wird Luft angesaugt, die dann über die Fensterschlitze nachströmt. Hier darf die Abdichtung nur in Absprache mit Fachleuten (Installationsbetrieb, Kaminkehrer/innen) erfolgen.

Heizungsumwälzpumpe erneuern

Heizungsumwälzpumpen pumpen das erwärmte Heizungswasser vom Kessel zu den Heizflächen. Veraltete und ungeregelte Standardpumpen arbeiten während der Heizperiode ununterbrochen mit konstant hoher Leistung – ohne Sommerabschaltung sogar das ganze Jahr. Diese Pumpen erkennen nicht, ob mehrere oder alle Ventile der Heizkörper zugedreht sind, und benötigen entsprechen viel Strom.

Heute sind hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen Stand der Technik. Verändert sich der Wasserdruck in der Leitung, passen Hocheffizienzpumpen ihre Leistung an den Wärmebedarf an. Sind Ventile an Heizkörpern geschlossen, arbeiten sie langsamer und verbrauchen dadurch weniger Strom.

Hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen sind grundsätzlich für alle Anwendungen geeignet: Radiatorheizung, Fußbodenheizung, Solaranlage und Trinkwarmwasserzirkulation. Bei Solaranlagen muss die maximal zulässige Betriebstemperatur beachtet werden.

Bevor eine Pumpe, die im Heizkessel integriert ist, mit einer Hocheffizienzpumpe ersetzt wird, sollte man die Herstellerfirma oder den Installationsbetrieb fragen, ob dies möglich ist.

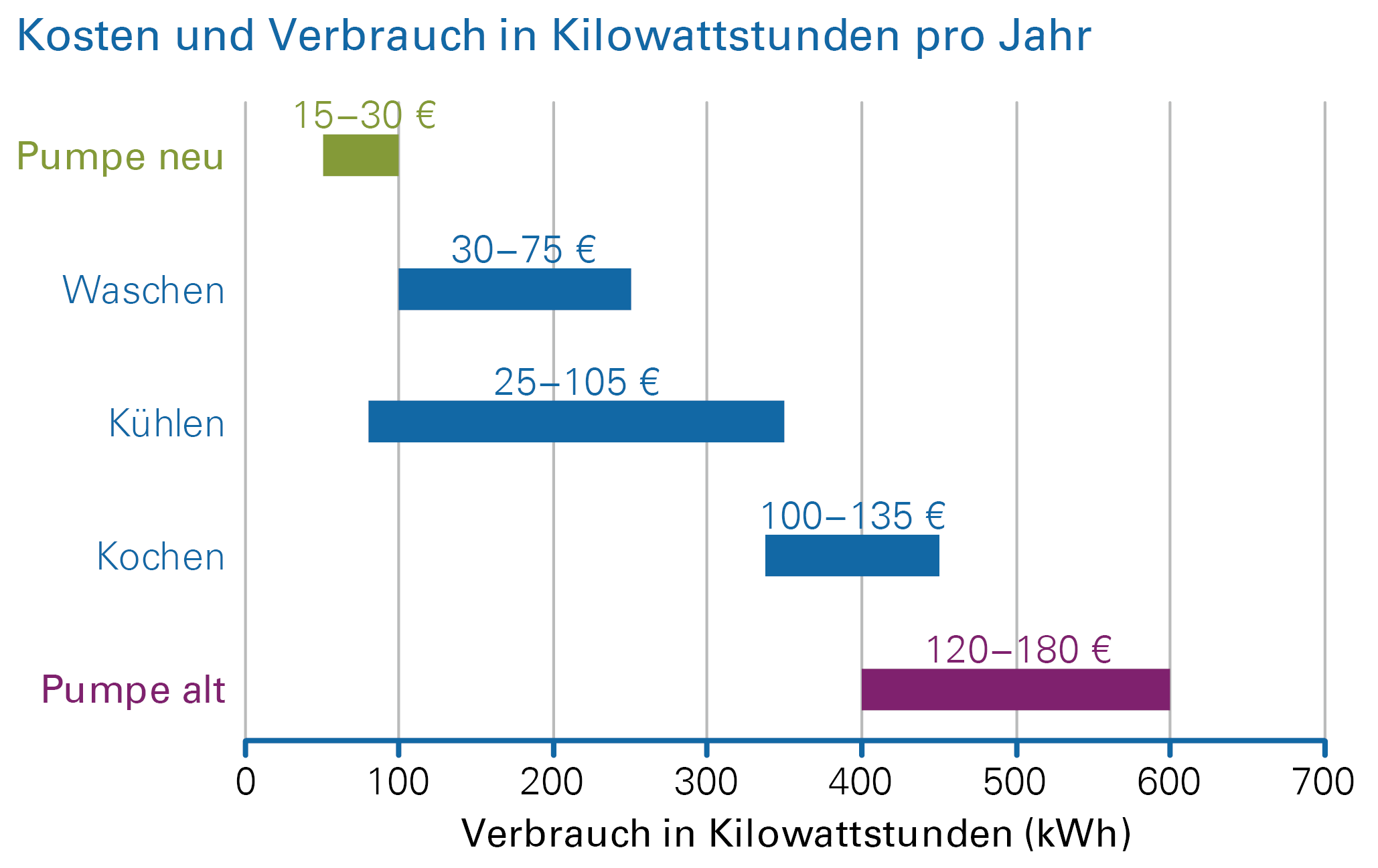

Kosten und Ersparnis durch den Pumpentausch

Sie können die jährlichen Stromkosten für Ihre aktuelle Pumpe näherungsweise ermitteln. Hierzu lesen Sie an Ihrer Pumpe den Wert für die Leistungsaufnahme ab. Multiplizieren Sie die Pumpenleistung in Watt mit 1,8 und Sie erhalten die jährlichen Stromkosten in Euro (Annahme: Stromkosten 30 ct/kWh, Pumpenlaufzeit 6000 h/a).

Ein Pumpentausch kostet ohne eventuell erforderliche Anpassungsarbeiten an der Verrohrung in der Regel zwischen 300 und 400 €, inklusive der Arbeitszeit des Fachbetriebs für die Montage (zuzüglich Anfahrtskosten). Ob sich der Pumpentausch lohnt und welche neue Pumpe Sie einsetzen können, erfahren Sie im PumpenCheck(Link öffnet in einem neuen Fenster).

Beispiel: Bei einer Pumpe mit einer Leistungsaufnahme von 93 W zahlen Sie jährlich über 160 € Stromkosten. Zum Vergleich: Wenn Sie dagegen eine hocheffiziente Heizungsumwälzpumpe einsetzen, die eine durchschnittliche Leistung von nur 15 W benötigt, zahlen sie bei einem Strompreis von 30 Ct/ kWh, maximal 27 € für den Strom und sparen jährlich über 130 € (Rechnung: 160 € - 27 € = 133 €).

Schon bevor sie Ihre Pumpe tauschen, können Sie Strom sparen

Prüfen Sie, ob die Förderleistung Ihrer Pumpe zu hoch ist. Dazu entlüften Sie zunächst alle Heizkörper und drehen die Thermostatventile auf 21 °C (meist Stufe 3). Sind bei winterlichen Temperaturen alle Heizkörper oben in der Nähe des Zulaufs und unten in der Nähe des Ablaufs gleich warm, ist wahrscheinlich die Pumpenleistung zu hoch. Ideal sind 10 °C Temperaturunterschied von oben nach unten, besser 15 °C. Dann tritt das Heizungswasser zum Beispiel mit 60 °C in den Heizkörper ein und kommt unten mit 45 °C wieder heraus. Ist der Temperaturunterschied bei allen Heizkörpern geringer können Sie die Pumpenleistung reduzieren.

Haben Sie eine mehrstufige Pumpe, probieren Sie einfach aus, diese eine Stufe herunterzuschalten. Wenn immer noch alle Räume ausreichend warm werden war ihre Entscheidung richtig. Probieren Sie dann auch die niedrigste Stufe.

Auch Geräusche an den Heizkörpern weisen auf eine zu hohe Pumpenleistung hin. Wenn Sie an allen Thermostatventilen Strömungsgeräusche hören, ist vermutlich die Pumpenleistung zu hoch.

Solarthermieanlage kontrollieren

Viele Solarthermieanlagen laufen bei unzureichender Kontrolle und Wartung schlecht, verlieren Wärme, oder nutzen die vorhandene Wärme unzureichend. Die Anlage kann sogar stillstehen, wenn Luft in den Kollektoren ist. Ein anderes häufiges Problem ist die ungewollte Schwerkraftzirkulation, wenn im Winter Wärme hoch zu den Kollektoren strömt.

- Kontrollieren Sie Ihre Solarthermieanlage auf Funktionalität - am besten anhand eines regelmäßig abgelesenen Wärmezählers.

- Überprüfen Sie bei Sonnenschein, ob sich der Speicher erwärmt und nachts im Winter, wenn die Anlage steht, dass dieselbe Temperatur für Vor- und Rücklauf angezeigt wird.

Fazit

Nutzen Sie die zahlreichen Möglichkeiten, um Ihre Heizung zu optimieren und effizienter zu gestalten. Damit können Sie nicht nur Ihre Heizkosten senken, sondern auch einen wertvollen Beitrag zum Klimaschutz leisten.