Schnelleinstieg

Tiefe Geothermie im Vergleich

Bisher hat tiefe Geothermie im Vergleich zu anderen erneuerbaren Energieträgern noch einen relativ geringen Anteil an der bayerischen Energieversorgung – es werden jedoch immer mehr Projekte geplant und realisiert.

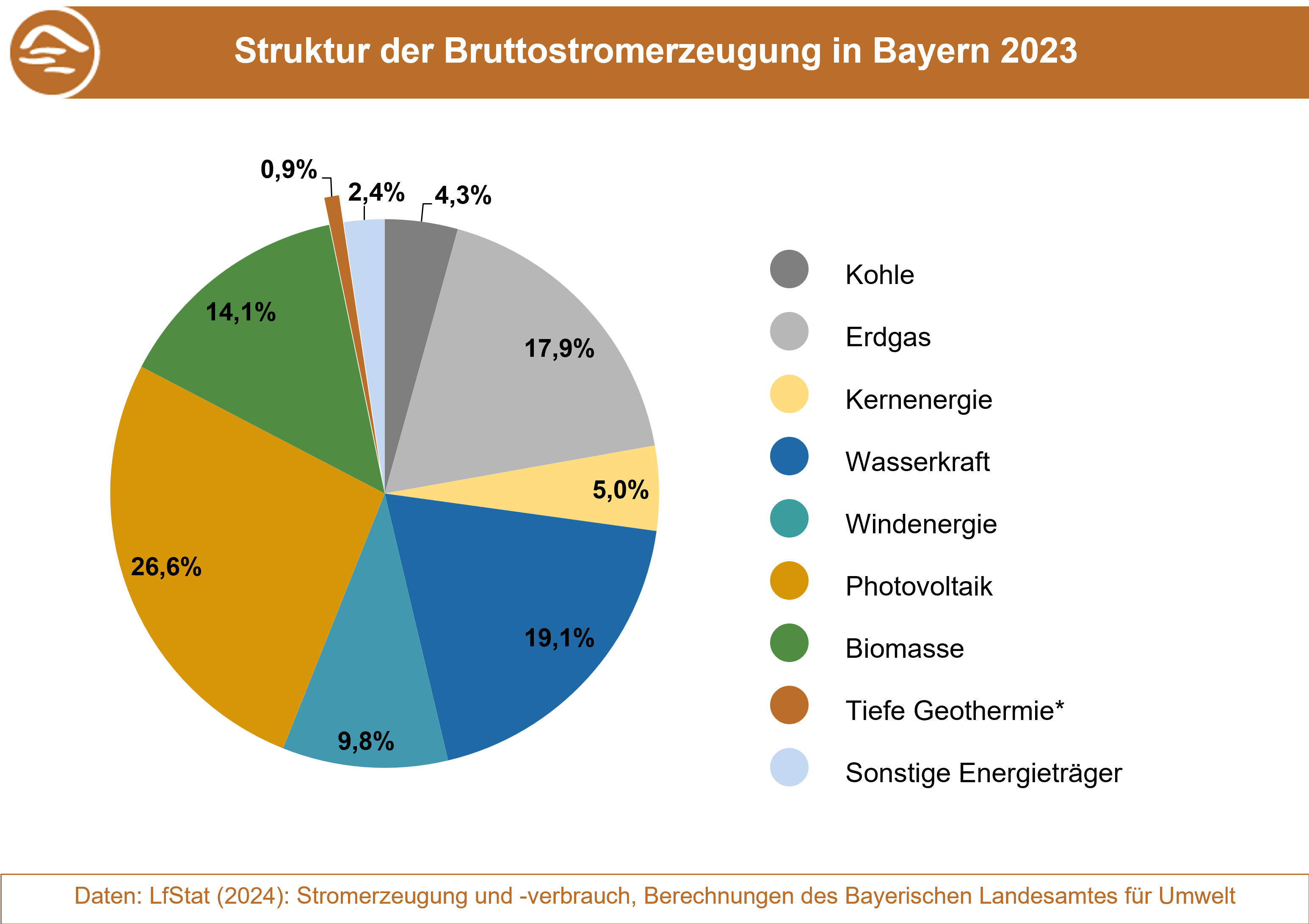

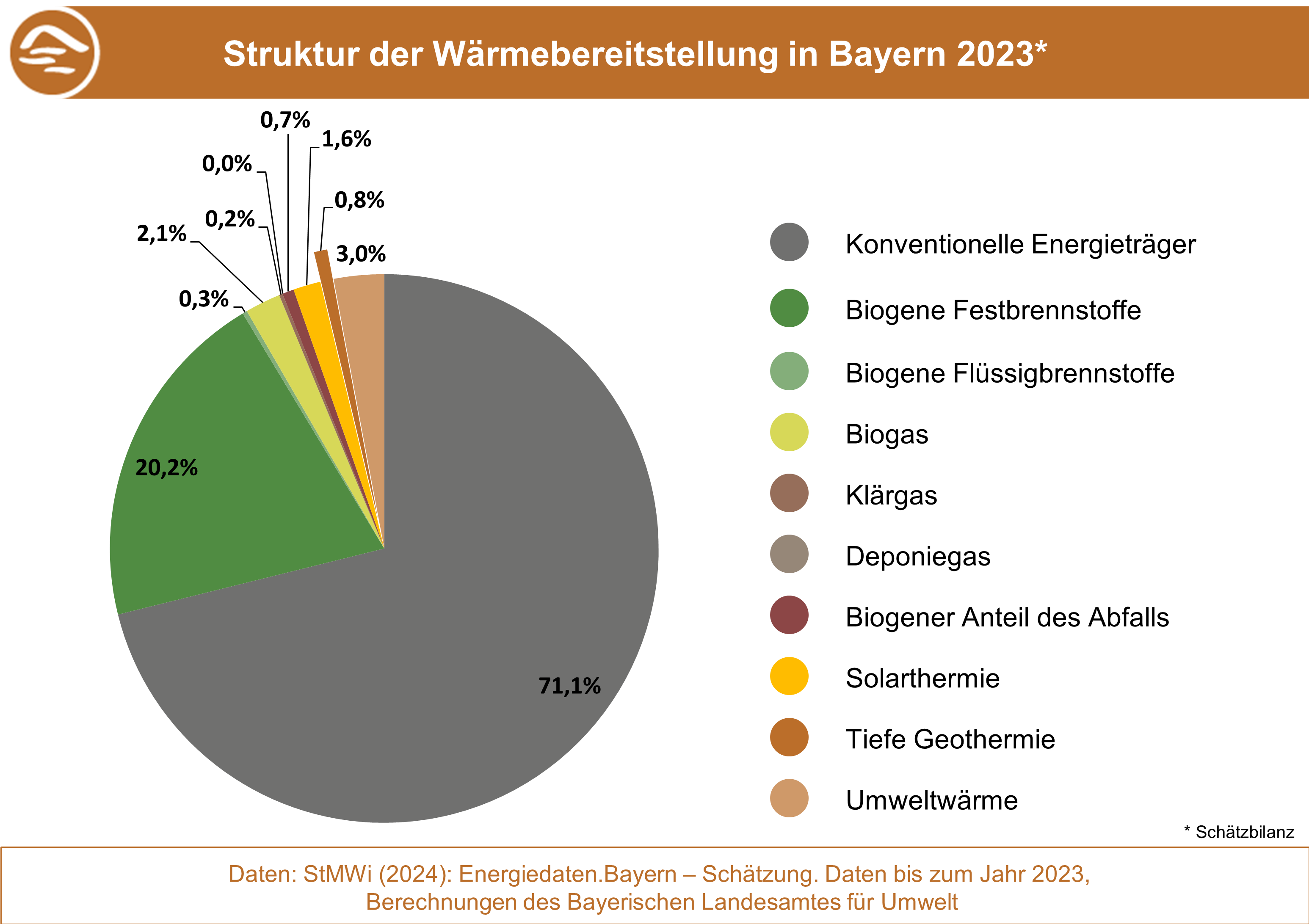

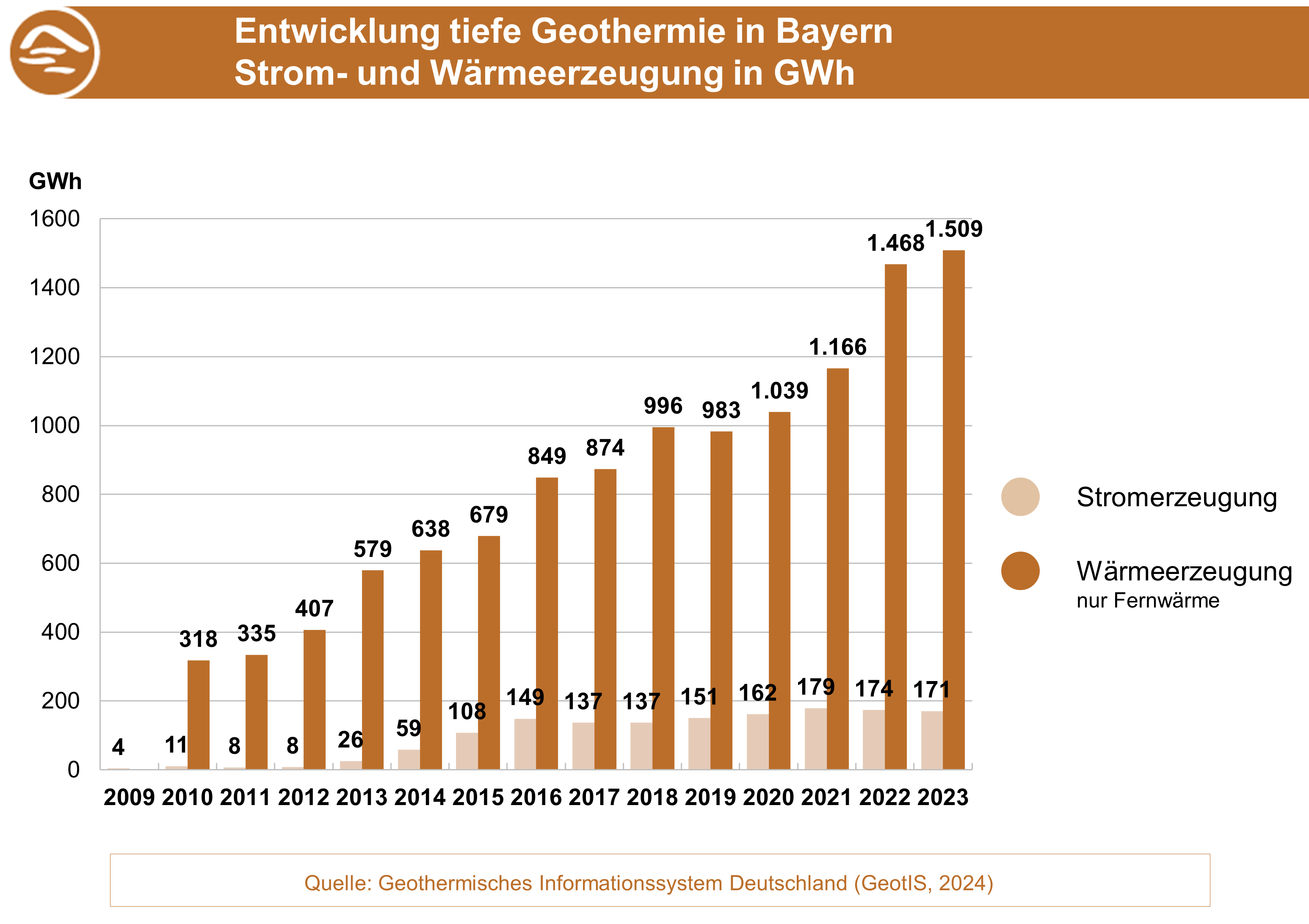

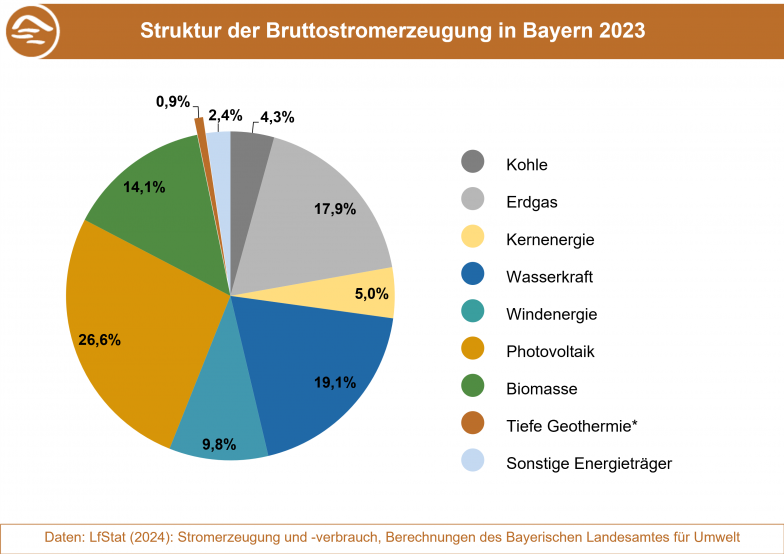

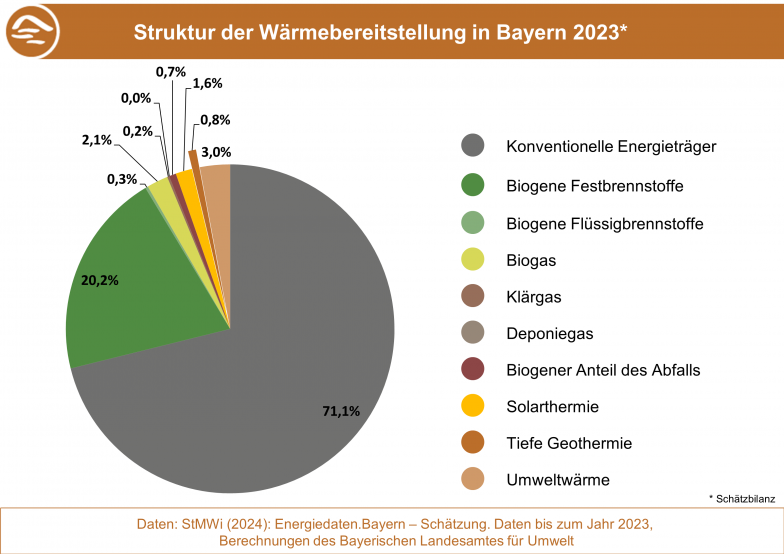

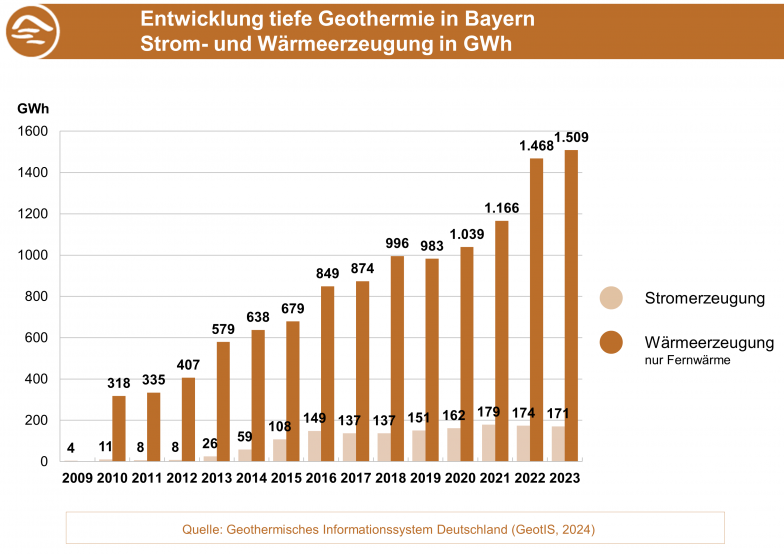

Im Jahr 2023 hatte die tiefe Geothermie einen Anteil von 0,4 % an der Bruttostromerzeugung in Bayern, wobei rund 177 Mio. kWh Strom erzeugt wurden (EEG-Meldungen). Zur Wärmeerzeugung trug die tiefe Geothermie rund 0,8 % bei, mit 1.492 Mio. kWh (Wärmebereitstellung - Schätzung).

Zahlen 2023

| Beitrag der tiefen Geothermie zur Energieversorgung in Bayern | Energie aus tiefer Geothermie (absolut) | Anteil an allen erneuerbaren Energieträgern | Anteil an allen Energieträgern |

|---|---|---|---|

| Primärenergieverbrauch (Schätzung) | 813 TJ Strom, 5.317 TJ Wärme | 1,5 % | 0,4 % |

| Stromerzeugung (EEG-Meldungen) | 177 Mio. kWh | 0,4 % | 0,3 % |

| Wärmebereitstellung (Schätzung) | 1.492 Mio. kWh | 2,7 % | 0,8 % |

Quellen: StMWi (2024): Energiedaten.Bayern - Schätzbilanz. Daten bis zum Jahr 2024, Netztransparenz.de (2024): EEG-Jahresabrechnungen der Übertragungsnetzbetreiber, Berechnungen des Bayerischen Landesamtes für Umwelt

Der Primärenergieverbrauch beinhaltet die für die Wärme- und Stromerzeugung eingesetzten Energieträger in ursprünglicher Form. Da die eingesetzte Energie (Erdwärme) nicht gemessen werden kann, wird in der Statistik der Primärenergiebedarf von tiefer Geothermie mit der erzeugten Energie gleichgesetzt. 2023 wurden mittels Strom und Wärme aus tiefer Geothermie 0,4 % des Primärenergieverbrauchs Bayerns gedeckt.

In der Bruttostromerzeugung ist, im Gegensatz zur Nettostromerzeugung, der Eigenverbrauch der Kraftwerke enthalten. Eigenstromverbrauch für Tiefe-Geothermie-Anlagen fällt vor allem für die Kühlung der Anlage und für den Betrieb der Pumpen an. Da der Eigenstromverbrauch der eingesetzten Pumpen sehr unterschiedlich ist, kann keine verlässliche Größenordnung angegeben werden.

Übersichtstabelle - Tiefe Geothermie in Bayern und Deutschland

| Tiefe Geothermie im Vergleich 2023 | Bayern | Deutschland |

|---|---|---|

| Anzahl Anlagen (in Betrieb) 1) | 25 | 32 |

7 | 9 | |

| Installierte elektrische Leistung 1) | 35 MWel | 41 MWel |

| Versorgung von rund … Haushalten 2018 mit Strom 1, 2) | 57.000 | 67.000 |

| Erzeugte Strommenge je Einwohner 1, 2) | 13 kWh | 2 kWh |

| Installierte thermische Leistung 1) | 378 MWth | 389 MWth |

| Versorgung von rund … Haushalten 2018 mit Wärme 1, 2) | 75.000 | 77.000 |

| Erzeugte Wärmemenge je Einwohner 1, 2) | 115 kWh | 18 kWh |

1) Quelle: Leibniz-Institut für Angewandte Geophysik (LIAG) - GeotIS 2024: Anlagen mit Hauptnutzung Fernwärme oder Stromerzeugung

2) Quelle: Berechnungen des Bayerischen Landesamtes für Umwelt 2024: Annahme eines durchschnittlichen Stromverbrauchs von 3.000 kWh bzw. Wärmebedarfs von 20.000 kWh pro Jahr und Haushalt

3) Definition Kraft-Wärme-Anlage: Für dieselbe Anlage liegen bei GeotIS Einträge für Installierte Leistung Wärme und Installierte Leistung Strom vor.

- 85 % der elektrischen Leistung und sogar 97 % der thermischen Leistung ganz Deutschlands sind in Bayern installiert.

- 23 der 25 bayerischen Anlagen befinden sich in Oberbayern.

Entwicklung

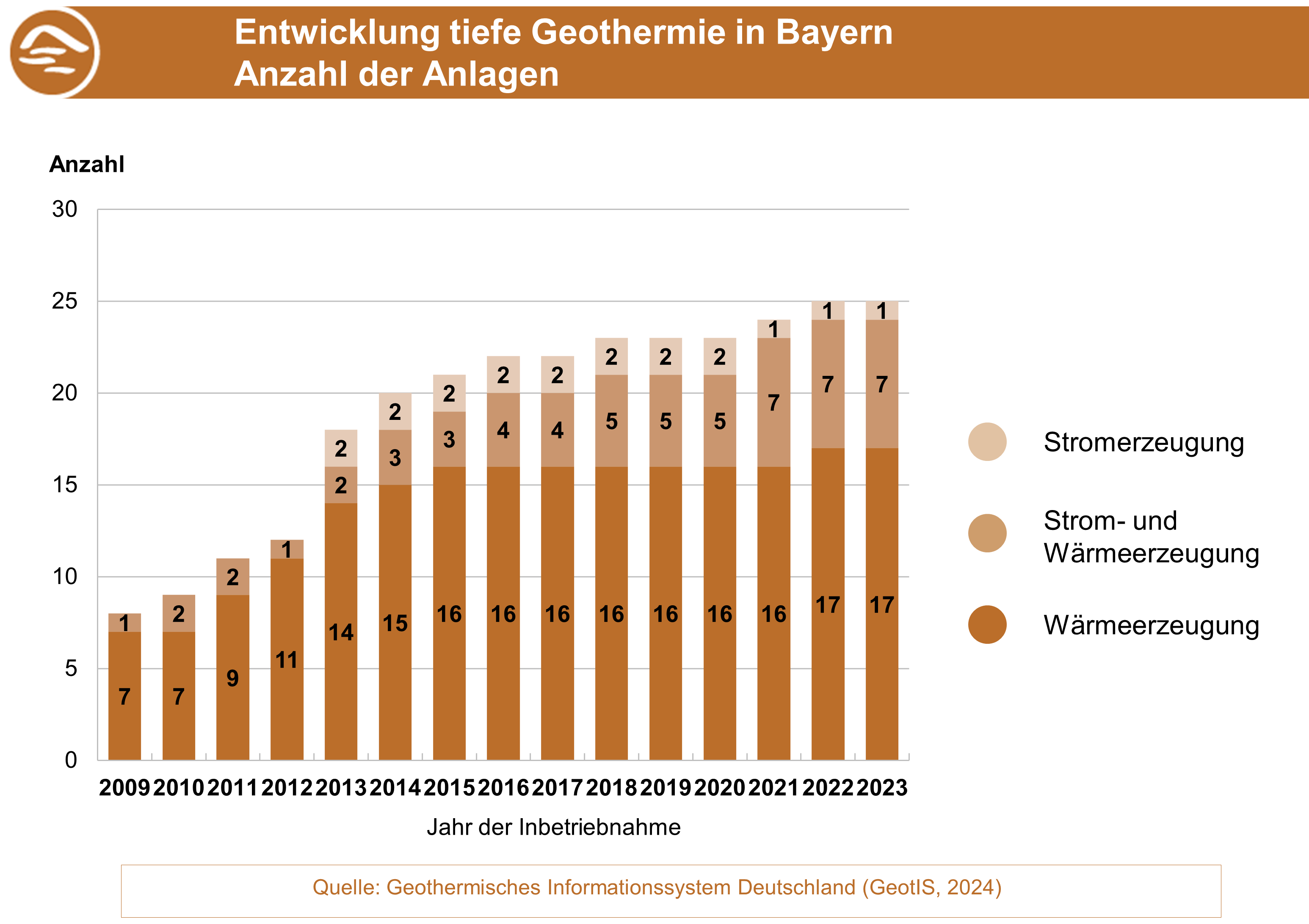

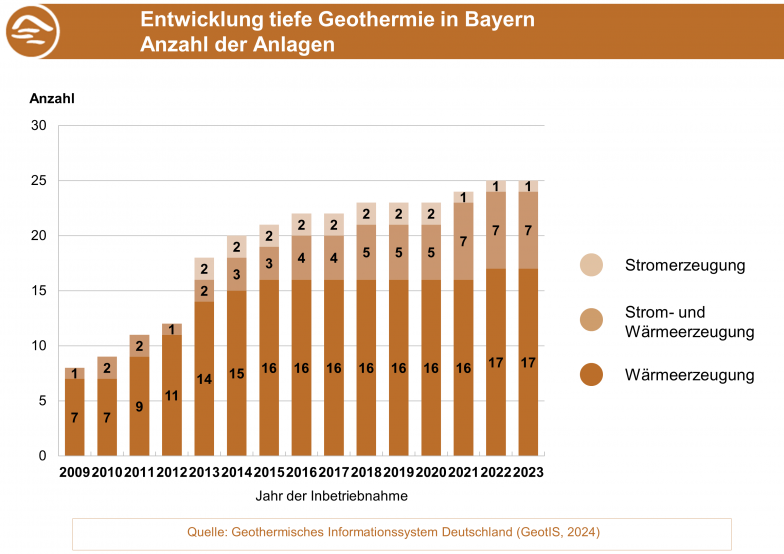

Im folgenden Diagramm ist die Entwicklung der Anzahl der Anlagen seit 2009 dargestellt. Anlagen, die ausschließlich Strom erzeugen, wurden erst mit dem EEG ab 2013 wirtschaftlich attraktiv.

Insgesamt ist die Anzahl der Anlagen in Bayern seit 2009 um über 200 % gestiegen. Besonders im Wärmebereich ist seit 2010 ein stetiges Wachstum zu beobachten.

Beispiel-Geothermie-Heizwerk

Aufgrund der Verschiedenartigkeit der Geothermieanlagen gibt es kein "typisches Geothermie-Heizwerk". Für den Vergleich mit anderen Energieträgern finden Sie im Folgenden Daten für ein fiktives neu gebautes Geothermie-Heizwerk. Diese Anlage soll der reinen Wärmeerzeugung dienen. Die genannten Daten sind Richtwerte und können nicht die fachliche Planung für ein konkretes Bauvorhaben ersetzen.

Grundsätzlich steht die Technik der tiefen Geothermie noch am Anfang der Lernkurve. Daher wird für die Zukunft von bis zu 8.000 Volllaststunden und wesentlichen Kostenreduktionen ausgegangen.

| Geothermie-Heizwerk (Beispiel) | |

|---|---|

| Installierte thermische Leistung | 25 MWth |

| Wärmemenge (pro Jahr) | 125 Mio. kWh |

| Bohrtiefe | 4.000 m |

| Temperatur Thermalwasser | 130 °C |

| Förderrate Thermalwasser | 90 l/s |

| Investitionskosten | 45 Mio. € |

| Verteilung der Investitionskosten • Bohrkosten • Kraftwerk • Planung | Von 100 % • 50 % • 25 % • 25 % |

| Betriebskosten | 1,7 Mio. €/Jahr |

| Wärmegestehungskosten (ohne Wärmeverteilung) | 37 €/MWh |

Berechnungsgrundlage nach Molar-Cruz, Keim et al.: Techno-economic optimization of large-scale deep geothermal district heating systems with long-distance heat transport (2022); Annahmen: Strombezugspreis 0,3 €/kWh, Rücklauftemperatur 60 °C, Volllaststunden 5000 h, Betriebsdauer 30 Jahre, Zinssatz 5 %. Druckdifferenz 700 m.

Erhebliche Kosten verursachen auch die Planungen und der Bau der Fernwärmenetze, die für den Absatz der Wärme aus tiefen Geothermie-Anlagen erforderlich sind. So lagen beispielsweise 2016 die Kosten für einen Trassenmeter Fernwärmeleitung in Unterföhring bei 910 Euro (Zuwendungsfähige Kosten GEOVOL Unterföhring GmbH - Mitteilung vom 27.10.2017)

Zukunft

Die Bayerischen Erneuerbare-Energien-Strategie vom 2024 hat zum Ziel, dass bis 2030 eine Verdreifachung der bisherigen Wärmeleistung durch Tiefengeothermie erreicht wird und bis 2050 ein Viertel des bayerischen Wärmeverbrauchs im Gebäudesektor über Geothermie gedeckt werden soll. Dies soll durch ein umfangreiches Maßnahmenpaket geschehen. Neben einer weiteren Erschließung hydrothermaler Geothermie in Südbayern soll hierfür auch vertieft Forschung zur Nutzung petrothermaler Geothermie in Nordbayern betrieben werden. Neue Wärmenetze sollen zudem unterstützen, die tiefe Geothermie besser nutzen zu können.