Gewässerthermie – Wärme aus Flüssen und Seen

Heizwärme lässt sich aus dem Boden oder der Umgebungsluft gewinnen. Doch auch Seen und Flüsse sind potenzielle Wärmequellen. Hier erhalten Sie Antworten auf technische, rechtliche und ökologische Fragen zur Nutzung von Oberflächengewässern für die Wärmeversorgung.

Windenergie und Photovoltaik tragen bereits heute wesentlich zu einer umweltfreundlichen Stromversorgung bei. Damit auch in der Wärmeversorgung verstärkt erneuerbare Energien genutzt werden können, richtet sich der Blick auf eine vielversprechende Technologie: die Gewässerthermie.

Info-Veranstaltungen zur Gewässerthermie

Kommunen können sich kostenfrei zu den Möglichkeiten der Gewässerthermie-Nutzung informieren auf einer der vier Online-Veranstaltungen "Innovative Wärmeversorgung – Mit Flüssen & Seen erneuerbar heizen".

Wärmequelle Oberflächengewässer

Überblick zur Gewässerthermie in Flüssen und Seen.

Gewässerthermie in Fließgewässern (Flüsse)

- Aus dem Fluss wird je nach Bedarf und Verfügbarkeit Wasser entnommen und die enthaltene Wärme mittels Wärmetauscher teilweise entzogen.

- Mit einer Wärmepumpe wird die Temperatur auf das für die weitere Nutzung im Heizkreislauf erforderliche Niveau erhöht.

- Das Flusswasser fließt nach der Entnahme kühler in den Fluss zurück.

Gewässerthermie in stehenden Gewässern (Seen)

- Bei einer Wärmenutzung im See spielt neben der Temperaturänderung auch das natürliche Schichtungsverhalten des Sees eine Rolle. So weisen die tieferen Schichten auch im Winter moderate Temperaturen von meist 4 bis 7°C auf.

- Die Entnahme- und Rückleitungstiefe ist der Form des Sees und den jahreszeitlichen Verhältnissen anzupassen und entsprechend den hydrologischen und ökologischen Bedingungen zu optimieren.

Für die konkrete Planung

Das Bayerische Landesamt für Umwelt stellt folgende Informationen bereit:

- Das Infoblatt Betreiberhinweise zur Planung, Genehmigung und Betrieb von Wärmetauscheranlagen: Wärmegewinnung aus Fließgewässern(Link öffnet in einem neuen Fenster) enthält die wichtigsten Hinweise für Betreibende zu Planung, Genehmigung und Betrieb von Wärmetauscheranlagen in Fließgewässern.

- Weitere Informationen zur Wärmeeinleitung (Kühlzwecke) enthält die Webseite Thermische Nutzung von Gewässern(Link öffnet in einem neuen Fenster).

Hinweis: Es empfiehlt sich, frühzeitig Kontakt mit den Genehmigungsbehörden, wie der örtlich zuständigen Kreisverwaltungsbehörde und dem Wasserwirtschaftsamt, aufzunehmen.

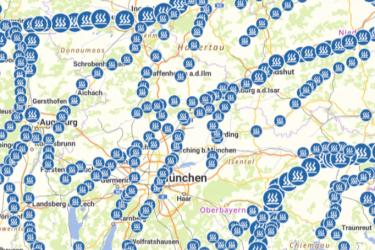

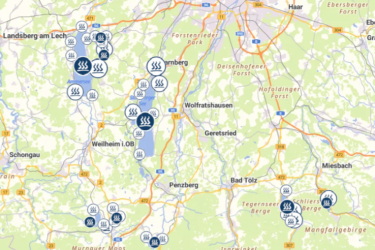

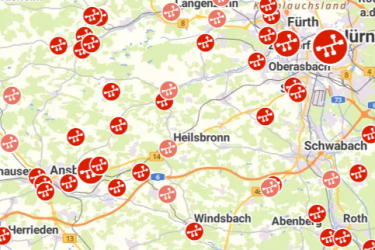

Karten zur Planung von Gewässerthermie

Angebote aus dem Energie-Atlas Bayern.

Gewässertemperatur

Während der Heizperiode im Winter ist der Wärmebedarf am größten. Ob und wie viel Wärme dann aus Flüssen und Seen gewonnen werden kann, hängt von der Gewässertemperatur ab.

Technik

Es gibt verschiedene Betriebsweisen von Wärmetauscheranlagen, die zur Nutzung von Fluss- und Seewärme zur Verfügung stehen. Wir stellen die wichtigsten vor.

Rechtliche und planerische Grundlagen

Damit die Nutzung von Oberflächengewässern zur Wärmegewinnung genehmigt werden kann, sind die gesetzlichen Anforderungen an den Gewässerschutz einzuhalten.

Umweltaspekte

Wärmeentnahme aus Oberflächengewässern ist nur dann nachhaltig, wenn die im Gewässer lebende Flora und Fauna geschützt wird. Daher sind bei der Planung neben den ökonomischen auch die ökologischen Aspekte zu berücksichtigen.