Ausbau in Bayern

Das Ziel des Freistaats Bayern, bis 2040 Klimaneutralität zu erreichen, erfordert einen systematischen Ausbau der Windenergie in allen Regierungsbezirken. Zusammengetragen aus den neusten Veröffentlichungen, finden Sie unten den aktuellen Stand des Ausbaus der Windenergie in Bayern.

Windenergie im Vergleich

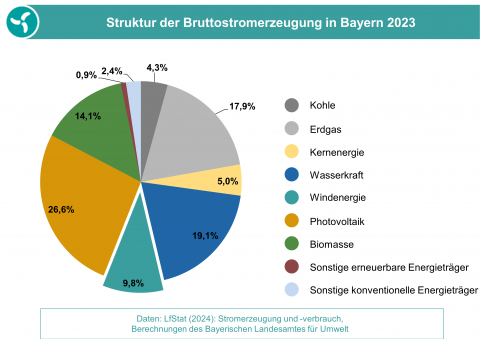

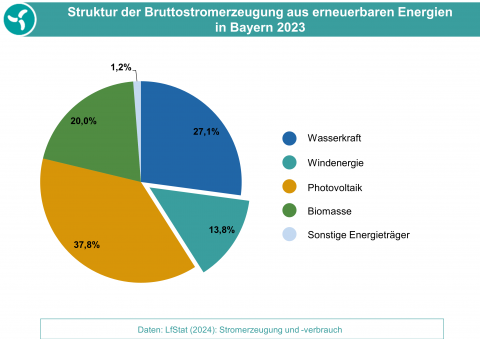

Im Jahr 2023 betrug der Anteil der Windenergie an der Bruttostromerzeugung in Bayern 9,8 %, wobei 5,9 Mrd. kWh Strom erzeugt wurden.

Anteil der Windenergie im Primärenergieverbrauch und Stromerzeugung 2023

| Beitrag der Windenergie an der Energieversorgung in Bayern 2023 | Strom aus Windenergie (absolut) | Anteil an allen erneuerbaren Energieträgern | Anteil an allen Energieträgern |

|---|---|---|---|

| Primärenergieverbrauch (Schätzung) | 20.268 TJ | 4,9 % | 1,3 % |

| Bruttostromerzeugung | 5,9 Mrd. kWh | 13,8 % | 9,8 % |

Daten: StMWi (2024): Energiedaten.Bayern – Schätzbilanz. Daten bis zum Jahr 2023, LfStat (2024): Stromversorgung und -verbrauch

Als Primärenergie wird jene Energie bezeichnet, die in den natürlich vorkommenden Energieträgern wie z. B. Biomasse, Erdöl, Erdgas, Kohle etc. enthalten ist, ohne dass der Energieträger einem Umwandlungsprozess unterzogen wurde. Da die auftreffende Windenergie nicht gemessen werden kann, wird in der Statistik der Primärenergieverbrauch von Windenergieanlagen mit der erzeugten Energie gleichgesetzt. In der Statistik wird bei der Bruttostromerzeugung ab 2017 der Eigenverbrauch der Windenergieanlagen zugeschätzt.

Übersichtstabelle - Windenergienutzung in Bayern 2023

| Windenergie in Bayern 2023* | 70 kW bis < 1 MW | 1 MW bis < 2 MW | 2 MW bis < 3 MW | 3 MW und größer | gesamt |

|---|---|---|---|---|---|

| Anzahl der Anlagen | 117 | 97 | 658 | 276 | 1.148 |

| Installierte Leistung [MW] | 71 | 142 | 1.530 | 893 | 2.666 |

| Erzeugte Strommenge [Mio. kWh] | 95 | 234 | 3.533 | 1.950 | 5.812 |

| Versorgung von ... Haushalten(**) | 30.000 | 73.000 | 1,1Mio. | 609.000 | 1,8Mio. |

| Erzeugte Strommenge je Einwohner [kWh] | 7 | 17 | 264 | 146 | 434 |

* ohne Kleinwindenergie < 70 kW

** gemittelter Jahresstromverbrauch eines Durchschnitts-Haushalts von 3.200 kWh

Quelle: Bayerisches Landesamt für Umwelt

Übersichtstabelle - Windenergie pro Regierungsbezirk in Bayern 2023

| Name | Anzahl WEA | davon Kleinwind | Installierte Leistung (MW) | Stromproduktion (MWh) im Jahr |

|---|---|---|---|---|

| Oberbayern | 141 | 45 | 224 | 477.596 |

| Niederbayern | 63 | 42 | 36 | 60.365 |

| Oberpfalz | 157 | 26 | 308 | 706.756 |

| Oberfranken | 306 | 16 | 670 | 1.480.748 |

| Mittelfranken | 273 | 22 | 602 | 1.341.091 |

| Unterfranken | 285 | 12 | 638 | 1.334.550 |

| Schwaben | 123 | 25 | 188 | 426.764 |

Quelle: Bayerisches Landesamt für Umwelt

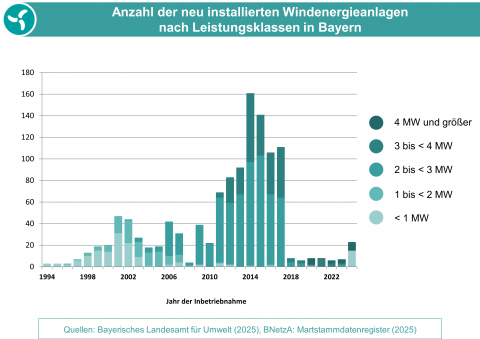

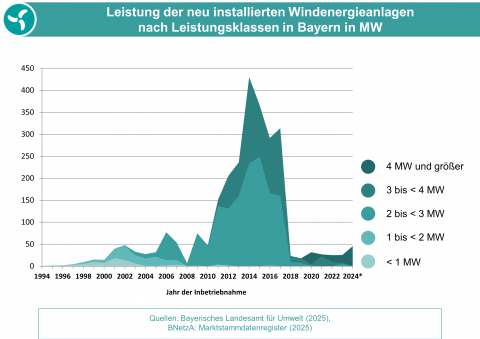

- Die Größe der Windenergieanlagen spiegelt in den meisten Fällen deren Alter wider. Technische Neuerungen wie größere mögliche Turmhöhen und besseres Schwachwindverhalten haben zu immer leistungsstärkeren Windrädern geführt.

- Die meisten Windenergieanlagen in Bayern haben eine Nennleistung von 2 MW oder mehr. 94 % des Windstroms wurde 2023 von diesen Anlagen produziert.

- Windenergieanlagen mit Leistungen unter 2 MW sind zumeist älteren Datums, nach 2007 wurden kaum noch Windräder dieser Leistungsklasse errichtet.

Entwicklung der Anlagengrößen

In den beiden folgenden Diagrammen werden die jährlich in Betrieb genommenen Windenergieanlagen mit mehr als 70 kW dargestellt.

Deutlich ist die Zunahme der Nennleistung der einzelnen Anlagen zu erkennen. Während im Jahr 2001 noch hauptsächlich Windenergieanlagen mit 500 oder 600 kW errichtet wurden, führten schon im nächsten Jahr 1,0- bis 1,8-MW-Anlagen den Zubau an. Vier Jahre später dominiert bereits die 2-MW-Klasse. Seit 2013 entfällt rund ein Drittel der neu installierten Leistung auf Windräder ab 3 MW. Neuanlagen mit weniger als 2 MW Nennleistung gibt es seit 2008 praktisch nicht mehr. 2020 wurden erstmals Anlagen mit mehr als 4 MW Leistung installiert.

Durch die wachsenden Anlagengrößen ließ sich im Jahr 2017 gegenüber 2003 mit der vierfachen Anzahl von neuen Windrädern die zehnfache Leistung verwirklichen.

Durchschnittliche Anlage

Für den Vergleich mit anderen Energieträgern finden Sie im Folgenden Werte für eine "typische Anlage".

Ausgegangen wird von einem Neubau einer modernen Windenergieanlage an einem gut geeigneten Standort. Die genannten Daten sind Richtwerte und können nicht die fachliche Planung für ein konkretes Bauvorhaben ersetzen.

| Windenergieanlage 5 MW | |

|---|---|

| Installierte Leistung | 5.000 kW |

| Strommenge (pro Jahr) | ca. 10.000.000 kWh |

| Flächenbedarf | 2.000 m2 bis 4.000 m2 (für Fundament und Kranstellfläche) Abstände zwischen Anlagen in Windparks: in Hauptwindrichtung fünffacher Rotordurchmesser, in Nebenwindrichtung dreifacher Rotordurchmesser; die Fläche kann überwiegend land- oder forstwirtschaftlich genutzt werden |

| Investitionskosten | 8.500.000 € (1.400 bis 2.000 € / kW) |

| Betriebskosten (jährlich) | 100.000 € (20 € / kW) |

| Stromgestehungskosten | 6,4 – 8,3 ct / kWh |

| Energetische Amortisation | unter einem Jahr |

(Quellen: Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE, Forschungsstelle für Energiewirtschaft FfE, Bayerisches Landesamt für Umwelt)

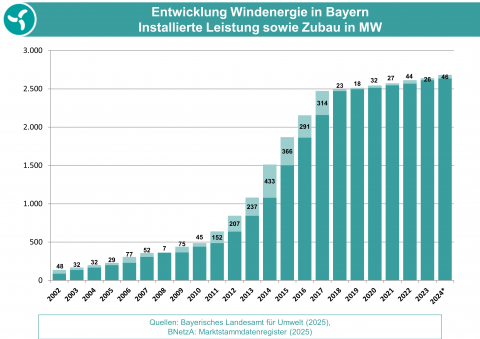

Entwicklung

Bereits in den 1990er Jahren wurden Windräder zur Stromerzeugung in Bayern errichtet. Die jährlichen Installationszahlen sind von vielen verschiedenen Faktoren abhängig: Kapitalverfügbarkeit, Kosten und Verfügbarkeit der Anlagen, Vergütungshöhe, Dauer der Gutachten und Genehmigungen und Unterstützung in der ansässigen Bevölkerung.

Änderungen in den Planungsgrundlagen wirken sich wegen der mehrjährigen Planungs- und Umsetzungsphase erst mit deutlicher Verzögerung bei den Installationszahlen aus.

Deutlich zugenommen hat der Ausbau seit 2011. Gründe dafür könnten in der seit 2009 erhöhten Anfangsvergütung liegen sowie in der technischen Entwicklung. Seit dieser Zeit bieten mehrere Hersteller sogenannte Schwachwindanlagen an. Diese zeichnen sich durch längere Rotoren, größere Turmhöhen und hohe Erträge auch bei niedrigeren Windgeschwindigkeiten aus.