Wärmenetze

Kommunen sind ideale Träger oder Vermittler von Wärmenetz-Projekten, da sie als neutrale Ansprechpartner Vertrauen genießen und oft über geeignete Liegenschaften verfügen. Hier erfahren Sie, worauf es bei der Planung ankommt.

Mehr als die Hälfte des Endenergieverbrauchs in Deutschland entfällt auf die Wärmeversorgung – ein Bereich mit erheblichem Einsparpotenzial. Bislang erfolgt die Wärmeversorgung größtenteils dezentral, denn viele Gebäude verfügen über eigene Heizungsanlagen wie eine Wärmepumpe, Öl- oder Gasbrenner und erzeugen Wärme für den eigenen Bedarf. Mit der Energiewende und dem Trend zu erneuerbaren Energiesystemen erleben Wärmenetze nun eine Renaissance. Die Technologie ist nicht neu: Seit Jahrzehnten bekannt als Nah- oder Fernwärme, etabliert sie sich im Zuge moderner Energieversorgung und kommunaler Wärmeplanung zunehmend.

Verwandte Themen

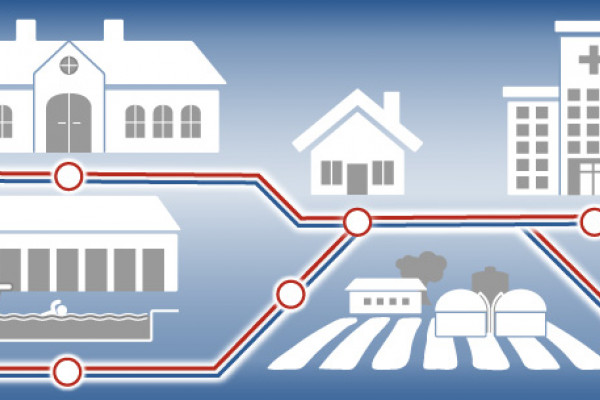

So funktioniert ein Wärmenetz

Ein Wärmenetz liefert zentral erzeugte Wärme über Rohrleitungen zu den Verbraucherinnen und Verbrauchern. Mindestens zwei Gebäude, beispielsweise Rathaus und Schule, werden über eine Wärmeleitung zusammengeschlossen. Es können auch Gebäude mehrerer Straßenzüge versorgt werden. Die Wärme wird meist in Form von Wasser von der zentralen Wärmeerzeugungsanlage zum Abnehmer transportiert. Dort wird über die Heizübergabestation der hauseigene Heizkreislauf erwärmt. Dabei kühlt das Wasser im Wärmenetz ab und fließt zurück zur Wärmequelle, wo der Kreislauf von vorne beginnt. Typische Wärmequellen sind Heiz(kraft)werke, Biogasanlagen, Solarthermieanlagen, Großwärmepumpen und Abwärme aus Betrieben

Begriffsbestimmung: Nahwärme, Fernwärme, Gebäudenetz

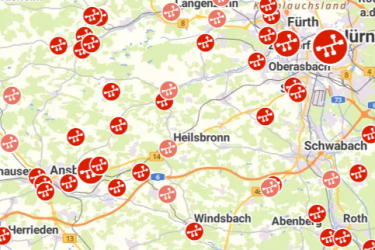

Die begrifflichen Übergänge zwischen Nah- und Fernwärme sind fließend, da nicht genau definiert. Nahwärme wird über vergleichsweise kurze Strecken in kleinere dezentrale Wärmenetze transportiert. Von Fernwärme ist die Rede, wenn Wärme über größere Netze und längere Leitungen übertragen wird. Die größten Fernwärmenetze befinden sich in dicht bebauten Städten wie Hamburg, München und Berlin. Ein Gebäudenetz umfasst zwei bis maximal 16 Gebäude und bis zu 100 Wohneinheiten, die von einem Wärmeerzeuger mit Wärme versorgt werden. Unsere Wärmenetze-Karte enthält große und kleine Wärmenetze und die Praxisbeispiele zeigen innovative und erfolgreiche Projekte.

Karten zu Wärmenetzen

Schauen Sie sich im Kartenteil des Energie-Atlas Bayern unsere interaktiven Karten zum Thema Wärme und Wärmenetzen an!

Von anderen Kommunen lernen

Hier(Link öffnet in einem neuen Fenster) finden Sie Praxisbeispiele zu Wärmenetzen.

Minimierung des Gebäudeenergiebedarfs voranbringen

Der Anschluss an ein Wärmenetz kann die CO2-Emissionen senken und einen Beitrag zur Energiewende leisten. Oberste Priorität einer effizienten und klimaschonenden Wärmeversorgung ist es jedoch, den Wärmebedarf von Gebäuden so weit wie möglich zu senken. Denn: Nicht benötigte Wärme muss nicht erzeugt werden.

Energie-Atlas Bayern:

Energieeffizientes Bauen und Sanieren(Link öffnet in einem neuen Fenster)

Publikationen

- Innovative Wärmekonzepte für Kommunen - Erste Schritte bei der Umsetzung von Wärmeverbundlösungen

- Wärmenetze in Kommunen - In zehn Schritten zum Wärmenetz

- Abwärmeinformationsbörse und Abwärmerechner im Energie-Atlas Bayern

- So klappt´s mit dem Wärmeliefervertrag

- Wärmepumpen - Natürlich klimafreundlich ohne F-Gase

- Wegweiser für Energieprojekte in Bayern

- Energiewende A-Z

Links und Downloads

Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz und Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen: Leitfaden Wärmeplanung (Link öffnet in einem neuen Fenster)

Bundesumweltamt: Gesellschaftliche Unterstützung für eine erfolgreiche Wärmewende - Handbuch zur gesellschaftlichen Beteiligung in der kommunalen Wärmewende(Link öffnet in einem neuen Fenster)

Gebäudeforum Klimaneutral: Vernetzte Wärmeversorgung in Bestandsquartieren(Link öffnet in einem neuen Fenster)

Agentur für Erneuerbare Energien: Informationen zur Wärmewende und Wärmenetzen (Link öffnet in einem neuen Fenster)

Mediathek „Wärmeplanung“(Link öffnet in einem neuen Fenster)