Technik

Es gibt verschiedene Betriebsweisen von Wärmetauscheranlagen, die zur Nutzung von Fluss- und Seewärme zur Verfügung stehen. Wir stellen die wichtigsten vor.

Das Wärmepumpen-Prinzip basiert auf der Entnahme von Umgebungswärme. Anstatt Luft oder Erdreich ist die Umweltwärmequelle bei der Fluss- oder Seethermie das Wasser. Für Flüsse und Seen werden Wasser-Wasser-Wärmepumpen genutzt, die dem gleichen Prinzip wie z.B. Grundwasserwärmepumpen folgen.

Dem Wasser als Wärmeträgermedium wird Energie in Form von Wärme entzogen, die Wärmepumpe hebt das Temperaturniveau anschließend weiter an.

Im Inneren der Wärmepumpe läuft dabei folgender Kreislauf ab:

- Die Wärmeenergie des Fluss- oder Seewassers verdampft das Kältemittel in der Wärmepumpe. Das verwendete Fluss- oder Seewasser kühlt dabei ab.

- Der Kältemitteldampf wird mithilfe eines strombetriebenen Verdichters komprimiert, Druck und Temperatur steigen an.

- Das komprimierte Kältemittel überträgt seine Wärme auf den Heizkreislauf. Es kühlt dabei ab und verflüssigt sich wieder.

- Im letzten Schritt wird der Druck des flüssigen Kältemittels gesenkt, es erreicht seine Ausgangstemperatur und der Kreislauf kann erneut beginnen.

Hinweis: Bei stehenden Gewässern kommt es nach der Wasserrückleitung häufig zu einer verzögerten Durchmischung. Dies kann zu einem thermischen Kurzschluss führen, wenn

- die Rohrleitungen zur Entnahme und Rückgabe nicht mit entsprechender räumlicher Trennung angebracht sind, und

- das rückgeführte Wasser nicht genügend Strömungsgeschwindigkeit für eine gute Einmischung besitzt, und

- die seetypischen Strömungsverhältnisse nicht beachtet werden.

Betriebsweise von Wärmetauscheranlagen

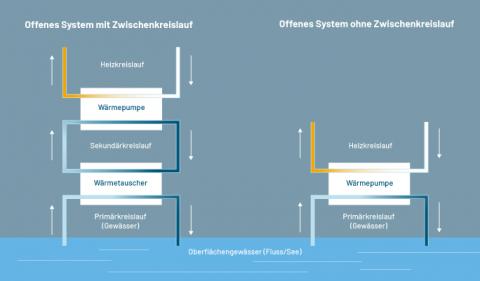

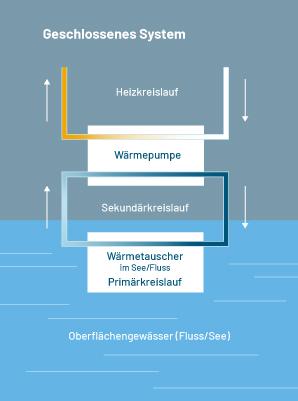

Für die Übertragung von Wärme aus Flüssen oder Seen gibt es zwei Systemvarianten: den offenen Kreislauf und den geschlossenen Kreislauf.

Offener Kreislauf

In der Praxis hat sich hauptsächlich der offene Kreislauf etabliert. Bei einem offenen System wird dem Gewässer Wasser entnommen, dem Wärmetauscher-Kreislauf zugeführt und anschließend wieder zurückgeleitet. Dafür ist es notwendig, am Gewässer ein Entnahme- und Einleitungsbauwerk zu errichten.

Die thermische Energie des Wassers kann direkt (rechte Abbildung) oder über einen Zwischenwärmetauscher und einen Sekundärkreislauf (linke Abbildung) an den primären Wärmepumpenkreislauf abgegeben werden. Der Betrieb mit einem Zwischenwärmetauscher trennt den Primärkreislauf (Gewässer) vom Wärmepumpenkreislauf.

- Die Anlage bietet eine höhere Sicherheit für das Gewässer, da bei einer Leckage im Wärmepumpenkreislauf das potenziell wassergefährdende Kältemittel nicht ins Gewässer gelangen würde.

- Die Anlage ist gut zugänglich für Wartungsarbeiten.

- Die Wärmepumpe kann frostfrei aufgestellt werden.

Der Wirkungsgrad verringert sich wegen der zusätzlichen Pumpleistung und ggf. eines Zwischenwärmetauschers.

Geschlossener Kreislauf

Die Wärmeübertragung eines geschlossenen Systems verläuft direkt im Gewässer mittels eines separaten Wärmetauschers. Dem Gewässer muss somit kein Wasser über eine Ausleitstrecke für den anschließenden Wärmeübertragungsprozess entnommen werden.

Wegen der direkten Wärmeübertragung im Gewässer erzielt diese Systemvariante einen höheren Wirkungsgrad.

- Die Installation des Wärmetauschers im Gewässer stellt höhere Anforderungen an die Sicherheit sowie den Schutz des Wärmetauschers vor Beschädigung.

- Der Wärmetauscher ist schlechter zugänglich und die Reinigung im Gewässer ist aufwändiger.

- Es ist eine größere Menge an Wärmeträgerflüssigkeit notwendig.

Effizienz von Wärmepumpen

Die Effizienz von Wasser-Wasser-Wärmepumpen ist relativ hoch, da Fluss- und Seewasser eine große Wärmekapazität und im Vergleich zu anderen Umweltwärmequellen geringere Temperaturschwankungen aufweisen.

Mindesttemperatur und Mindestwasserführung spielen eine wichtige Rolle für die effiziente und optimale Nutzung einer Fluss- und Seewasserwärmepumpe. Zunehmende Trockenperioden, auch in den Wintermonaten, führen zu einem niedrigen Wasserabfluss, sodass die Wasserentnahme gegebenenfalls nur eingeschränkt möglich ist. Wenn Mindesttemperatur oder Mindestwasserführung zeitweise nicht eingehalten werden können, müssen temporäre redundante Wärmeerzeuger mit eingeplant werden. Für Bayern trifft dies bei den meisten Flüssen zu.

Folgende Kennzahlen beschreiben die Effizienz einer Wärmepumpe:

Die Leistungszahl (häufig auch COP, „coefficient of performance“) beschreibt das Verhältnis der zu einem bestimmten Zeitpunkt und bei bestimmten Randbedingungen abgegebenen Heizleistung zu der für den Betrieb der Pumpe eingesetzten (Strom-)Leistung. Je größer der Temperaturhub, desto kleiner ist die Leistungszahl. Anders formuliert, kann bei einem COP von 4 bei einem Kilowatt elektrischer Leistung 4 Kilowatt Wärmeleistung zur Verfügung gestellt werden.

Die Jahresarbeitszahl ist ein guter Parameter für die durchschnittliche Effizienz von Wärmepumpensystemen. Sie ist definiert als das Verhältnis der erzeugten Wärmemenge zur der dafür benötigten Strommenge bilanziert über ein Jahr. Je höher die Jahresarbeitszahl eines Wärmepumpensystems, desto energieeffizienter arbeitet sie. Im Gegensatz zum COP-Wert, der sich nur auf die Wärmepumpe selbst bezieht, ist die JAZ ein Maß für das Gesamtsystem von der Wärmequelle bis zum Ort der Nutzwärme (Gebäude oder Wärmenetz).

Der Temperaturhub, den die Wärmepumpe von der Quelltemperatur (hier Flusswasser) zur Zieltemperatur (hier Wärmenetztemperatur, Heiztemperatur) aufbringen muss, hat einen wesentlichen Einfluss auf die Effizienz. Die Erfahrung zeigt, dass Großwärmepumpen (Wärmepumpen > 100 kW), die häufig Wärme in heiße Wärmenetze einspeisen, eine Jahresarbeitszahl im Bereich von 2,0 bis 2,4 aufweisen (ΔT 80 K, Netzverluste ca. 15 Prozent). Diese Jahresarbeitszahlen liegen somit in einem ähnlichen Bereich von dezentralen Luft-Wasser-Wärmepumpen (JAZ von 2,5 bis 3,0).

Verbesserung der Energieeffizienz durch Niedertemperatur-Wärmenetze: Bei dieser Variante eines Wärmenetzes liegt die Wassertemperatur im Netz zwischen 10 und 35 Grad Celsius und damit deutlich niedriger als bei herkömmlichen Fern- oder Nahwärmesystemen. Niedertemperatur-Wärmenetze sind empfehlenswert, da die Fluss- oder Seewasserwärmepumpe ein wesentlich niedrigeres Temperaturniveau überbrücken muss und damit deutlich effizienter arbeitet. Die Betriebstemperaturen im Niedertemperatur-Wärmenetz sind nicht ausreichend für die Warmwasser- und Heizwärmebereitstellung. Am Verbrauchsort werden die Temperaturen daher durch eine zusätzliche Wärmepumpe auf das erforderliche Niveau angehoben. Vorteil bei diesem Ansatz ist, dass nicht das gesamte Wasser im Wärmenetz auf die höchste benötigte Temperatur angehoben werden muss, sondern vor Ort je nach Gebäudequalität eine individuelle Anhebung mit dezentralen Wärmepumpen stattfinden kann. Nachteilig ist, dass für den Transport derselben Wärmemenge ein deutlich größeres Wasservolumen und größere Leitungsquerschnitte nötig sind.

Kammer, H. (2018): Thermische Seewassernutzung in Deutschland. Springer Vieweg, Wiesbaden

Fraunhofer-Institut für Energiewirtschaft und Energiesystemtechnik IEE, Potenzialstudie klimaneutrale Wärme versorgung Berlin 2035, 2021

Links und Downloads

Eawag, Eidgenössische Anstalt für Wasserversorgung, Abwasserreinigung und Gewässerschutz:

Wärmenutzung aus Seen und Fliessgewässern

Amt für Umwelt und Amt für Energie Thurgau

Wärme- und Kältenutzung aus dem Bodensee - Leitfaden

Gaudard, A., Schmid, M., Wüest, A. (2017)

Using lakes and rivers for extraction and disposal of heat: Estimate of regional potentials. Renewable Energy